Museo Nazionale dell'Automobile di Torino Jacopo Bartaletti1. Italia Il Museo Nazionale dell'Automobile Carlo Biscaretti da Ruffia di Torino testimonia l'importanza che ha avuto l'auto in Italia e ancor di più il ruolo di protagonista che riveste a Torino. Per valorizzare l'edificio si è deciso di ristrutturare la costruzione originale del 1960, progettata da Amedeo Albertini: i lavori sono iniziati nel 2008 e sono terminati nel 2011 con l'apertura ufficiale al pubblico nel mese di marzo, in concomitanza con i festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Gli spazi del museo sono aumentati, passando dagli 11.000 mq ai circa 19.000 mq della struttura attuale che permette di esporre quasi 200 automobili originali di 85 marchi differenti, spaziando dal 1769 ad oggi.

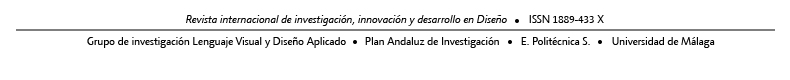

La riorganizzazione, oltre alle modifiche architettoniche apportate dall'architetto Cino Zucchi, ha portato a un nuovo modo di esporre: la parola chiave per descrivere il museo potrebbe essere 'interattività' 2. Sono stati pensati anche nuovi spazi come l'area eventi, il centro congressi, il centro didattico e quello di documentazione più altre zone per trasformare il museo in un'area di condivisione e svago, come la caffetteria, il bookshop e il ristorante; è stata inoltre valorizzata la parte retrostante con l'aggiunta di un nuovo rivestimento in alluminio traforato ricoperto di vetro3. Sono stati rivisti anche gli accessi, eliminando la 'bocca' centrale, adesso sostituita da rampe più dolci che privilegiano l'accessibilità al piano rialzato, perdendo un po' l'effetto scenografico che possedeva in precedenza l'ingresso sul corso. Già dall'allestimento, pensato dall'architetto e scenografo svizzero François Confino, autore del Museo del Cinema di Torino, si può capire l'indole innovativa con cui si presenta il progetto: ciò che si cerca di raccontare non è solo l'evoluzione dell'automobile, ma anche quella della società, che avanza di pari passo con i veicoli e viceversa: un continuum di vetture, motori, suoni e immagini evocative4. Muovendosi dalla grossa sala d'ingresso nella quale la luce filtra dal soffitto lamellare si passa, salendo la scala mobile, alla penombra delle sale superiori che permette al visitatore di essere totalmente coinvolto in questo viaggio nel tempo, come se si trovasse all'interno di un film, vivendo in prima persona le emozioni. Il museo è strutturato in tre differenti percorsi espositivi: si parte con Automobile e il '900, dove si raccontano le prime sperimentazioni di Leonardo da Vinci su un mezzo a tre ruote con propulsione a molla, per poi passare ai tentativi relativamente più recenti di spingersi oltre con La Jamais Content, strabiliante veicolo elettrico del 1899 capace di superare i 100 km/h. Si può leggere un percorso parallelo tra l'uomo e la macchina: quest'ultima ha un ruolo di fil rouge attraverso cui si raccontano gli avvenimenti che hanno caratterizzato il '900. Si descrive quindi la volontà di esplorare terre lontane e sconosciute, compiere imprese strabilianti come quella della Itala 35/45 HP che prese parte al celebre raid automobilistico Pechino-Parigi nel 1907, la novità e il desiderio di modernità e progresso che suscitarono le prime Itala e Isotta Fraschini, la cui statuetta sul radiatore, insieme a quella della celebre Rolls Royce è diventata dagli anni '20 in poi uno dei simboli del lusso in tutto il mondo. Sullo sfondo ci sono immagini di donne come l'attrice Greta Garbo, ad evidenziare il fatto che anche il gentil sesso inizia a scoprire il piacere della guida, un tempo appannaggio dei soli uomini.

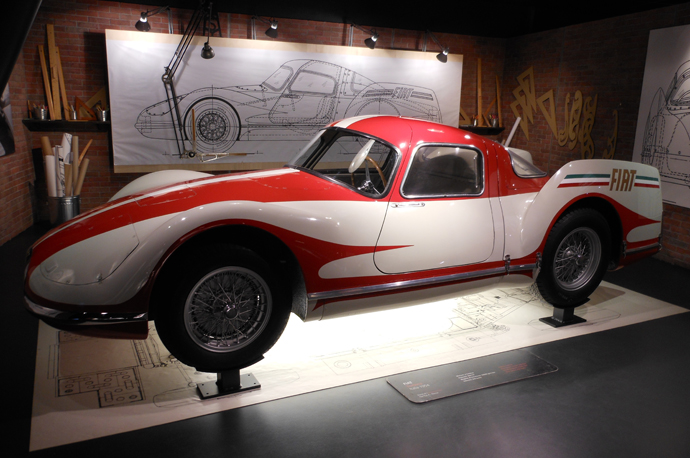

Alla fine degli anni '20 molti progettisti che avevano lavorato nel settore aeronautico e non solo, come l'americano Buckminster Fuller, cominciano ad interessarsi all'automobile; sono gli anni delle sperimentazioni razionaliste di Le Corbusier, che disegna la sua Voiture, della quale è esposto un modello in legno in cui le superfici piane permettono un migliore utilizzo dello spazio mentre le forme curve rispettano le leggi dell'aerodinamica. Dopo il benessere e il fervore culturale che hanno caratterizzato quel periodo ridente, di cui vengono esposte le maestose vetture, veri e propri salotti ambulanti riservati a pochi fortunati, si passa agli anni della devastazione dovuta alla Seconda Guerra Mondiale: a riguardo è stato inscenato un allestimento con dei soldati attorno a una Ford Jeep, simbolo senza tempo del veicolo militare. Proseguendo nella visita si può apprezzare uno tra i più celebri esemplari della storia del design automobilistico italiano: la Cisitalia 202 di Pininfarina, esposta insieme ai disegni tecnici in scala 1:1 della sua carrozzeria. Poco più avanti una Citroen DS è sospesa nel vuoto allo stesso modo in cui venne presentata per la prima volta alla Triennale di Milano a metà degli anni '50, quasi fosse una scultura di qualche divinità, da cui appunto il nome Deesse. Non manca poi un altro capolavoro dei carrozzieri italiani, l'Alfa Romeo Giulietta di Bertone nel classico colore rosso che evoca la personalità sportiva della coupé.

Alla triste parentesi della guerra segue però un'importante ripresa economica e produttiva: simbolo di questi anni sono le Fiat più popolari che rappresentano l'industrializzazione e la motorizzazione di massa. Tra gli esemplari è presente la Fiat 600 Multipla, modello precursore delle cosiddette monovolume, in una coreografia che la raffigura vissuta in condivisione, come mezzo divertente e per il tempo libero: l'automobile è ora più abbordabile e viene considerata uno svago, un mezzo per raggiungere le località di vacanza preferite. Proseguendo la visita si attraversa anche un'area dedicata alla comunicazione dell'auto, percepita sia come status sia come simbolo di libertà, volontà di scoprire luoghi inesplorati; sulla parete si possono vedere alcuni manifesti che iniziano a sfruttare l'irresistibile binomio donne-motori.

Nel museo si trovano anche macchine considerate molto più che semplici mezzi di trasporto, come la Isetta del 1953, primo tentativo di auto dalle dimensioni minime e a basso consumo di carburante, il bus Volkswagen e la Citroen2CV, che con i colori sgargianti e le decorazioni floreali della sua carrozzeria incarna lo spirito di avventura, la voglia di libertà e la cultura delle generazioni hippie degli anni '70. Il percorso prosegue con altre auto-icona, come la Trabant della Germania Est e le Ferrari, simbolo di ricchezza e benessere ai massimi livelli, un aspetto che ha sicuramente caratterizzato gli anni '80.

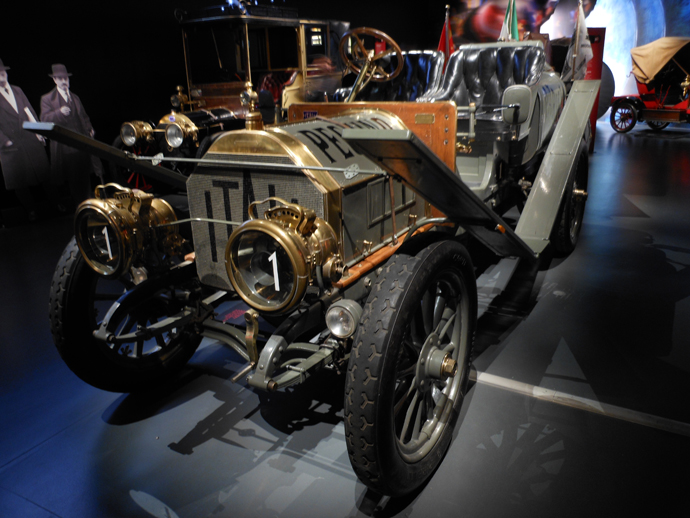

Gli esemplari esposti sono quindi sempre inseriti nel contesto socio-culturale corrispondente, in modo da fornire una panoramica su quello che accadeva negli anni in cui le vetture furono realizzate. Viene infine descritto un quadro del meccanismo della globalizzazione che coinvolge ampiamente anche il mondo delle quattro ruote e dopo aver attraversato una scenografia allegorica che ritrae un passato nero e cupo, a simboleggiare l'inquinamento delle vecchie automobili, contrapposto ad un futuro candido e pulito che fa riferimento a una progettazione più accorta ed ecocompatibile, l'esposizione si conclude con un libro dove sono registrati alcuni dei record più curiosi5. Nel percorso al piano inferiore denominato Automobile e l'uomo è presente invece un'area dedicata a Torino "capitale dell'automobile", dove si cammina sopra la raffigurazione di strade e luoghi legati alle fabbriche e alla produzione: in questo spazio molto suggestivo, nel quale la pavimentazione è completamente retroilluminata, si possono notare due oggetti che racchiudono in loro l'essenza del legame tra la città di Torino e la macchina, cioè una Fiat 500 e la Mole Antonelliana. Procedendo si entra in una sala dedicata a ciò che si trova sotto la carrozzeria, dove sono esposti diversi motori, telai e componenti che hanno contribuito a rendere così affascinante il mito delle quattro ruote. Si passa poi a una stanza dove viene spiegato il meccanismo della produzione attraverso la catena di montaggio e a uno spazio riservato alla pubblicità, quasi una forma di arte moderna, dove il visitatore può sedersi e apprezzare i filmati da specifiche postazioni video con schermi mobili. Piuttosto curiosa è anche l'area denominata Follia, dove una stazione di servizio è stata trasformata in loft, trasformando componenti usati in campo motoristico in elementi di arredo in stile pop. Una parte molto suggestiva è sicuramente quella riservata alle auto da competizione, dove sono esposti alcuni degli esemplari che hanno fatto la storia: le vetture sono adagiate su una lunga curva parabolica e danno l'impressione di muoversi a gran velocità, grazie all'effetto dei filmati proiettati sullo sfondo e delle luci che si accendono ad intermittenza. Confino afferma di aver voluto rendere emozionante e dinamica la narrazione, per descrivere in maniera più efficace l'oggetto in questione, al contrario di quanto avviene nei musei più tradizionali dedicati all'auto, dove regna la staticità6. La visita al museo termina con la sala Automobile e design, dove i più grandi progettisti spiegano che cosa c'è a monte dell'ideazione di un'auto e forniscono chiavi di lettura differenti su alcuni temi affrontati, come la velocità, lo stile, la sicurezza e la mobilità individuale, argomento sempre più importante ai giorni nostri, dato il numero di vetture in circolazione e il tempo che trascorriamo al volante.

Si racconta l'evoluzione delle linee dagli anni '40 agli anni '80, sottolineando quanto lo stile sia legato alla cultura dell'epoca; è proprio ciò che la mostra vuole comunicare: l'auto come espressione della società, dei gusti, dei bisogni di un determinato periodo. Il design deve rispondere a queste esigenze sfruttando le tecnologie disponibili e guardando al futuro: i progettisti sono i catalizzatori del cambiamento, favoriscono questo progresso anticipando le soluzioni e rischiano spesso di non essere compresi. Infine si possono ammirare diverse concept car e studi di stile di alcuni tra i più famosi designer: Giugiaro è presente con modelli come il prototipo dell'Alfa Romeo Brera (2002), la Vad.Ho (2007) supersportiva biposto alimentata ad idrogeno e la Namir (2009), evoluzione dell'auto sportiva alimentata da un sistema ibrido; di notevole impatto visivo sono anche la Codatronca TS di Spada, che con le sue linee spigolose e aerodinamiche sembra quasi uscita da un fumetto post-moderno e l'Alfa Romeo 2uettottanta di Pininfarina, erede della intramontabile Duetto.

In conclusione si può affermare che l'obiettivo del nuovo Museo Nazionale dell'Automobile di Torino è quello di avvicinare al mondo dell'auto il comune visitatore, senza puntare eccessivamente sugli aspetti tecnici, privilegiando quindi una lettura d'insieme meno specifica e più adatta ad un pubblico allargato che verrà sicuramente impressionato dagli allestimenti scenografici del percorso.

1 http://www.whendesignbecomesart.com 2 Moliterni, R. "A Torino riapre il Museo dell'Auto racconta il mito delle quattro ruote", in La Stampa, 21.01.2011. 3 Magliozzi, Z. "Gran Torino" in Artribune, 19.03.2011. 4 "Al via il 'nuovo' Museo nazionale dell'automobile di Torino", in Motori 24, inserto de Il Sole 24 Ore, 19.03.2011. 5 "Torino rilancia il suo museo così la storia fa spettacolo", in Motori, inserto de La Repubblica, 08.03.2011. 6 Boetto Cohen, G. "Il mio nuovo museo dell'auto sarà in continuo movimento", in Corriere della Sera, Archivio Storico, 21.06.2010. |