SUMARIO - VOL.10 - AÑO VII - ABRIL 2015

SUMARIO - VOL.10 - AÑO VII - ABRIL 2015

i+Diseño | Vol. 10 | Abril | Año VII

La publicidad humorística en la época porfiriana y su contrastación con la del siglo XXI

Carla de la Luz Santana Luna*

Héctor Fernando García Santibáñez Saucedo **

Ruth Verónica Martínez Loera ***

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. México

RECIBIDO: 18.12.2014 / ACEPTADO: 10.02.2015

Resumen

El proyecto presenta la importancia del estudio de la imagen publicitaria en el periódico El Estandarte editado entre 1885-1912 en la ciudad de San Luis Potosí. En este medio impreso es posible apreciar los códigos visuales de finales del siglo XIX y principios del XX, de la época porfiriana en México contrastándolos con los manifestados en el siglo XXI. Para ello, se explica la función del humorismo como estrategia de poder, donde más que motivar al posible consumidor a adquirir los diversos productos se busca un control social a partir de la apariencia.

Palabras clave: publicidad humorística, época porfiriana, impacto discursivo.

The humorous advertising in the Porfirian Era in comparison with the XX1 Century's

Abstract

This paper shows the importance of studying the advertising image in the newspaper "El Estandarte" published between 1885 and 1912 in the city of San Luis Potosi. It is possible to see the visual codes of the late nineteenth and early twentieth centuries of the Porfirian Era in Mexico contrasting them with those in the XXI century. The role of humor is explained as a strategy of power, where rather than motivating customers to buy products, the aim was to have social control from the appearance.

Keywords: humorous advertising, Porfirian Era, discourse impact.

Introducción

Gracias a la comprensión del pasado, el presente se nos muestra más claro y lógico. Pues, todas aquellas evidencias que hacen al hombre sentir o apreciar el tiempo remoto son conservadas y estudiadas para cuestionar y explicar a un mismo tiempo el momento actual. De tal modo que intervienen en la formación de una identidad cultural, al participar en la conformación de una manera de ser, de una determinada actitud frente a la vida, de una mentalidad característica de su colectividad. En este sentido, toda publicidad, sin importar de qué época provenga, brinda una amplia información formal, ornamental, tecnológica, funcional y estética. Y también, habla del sentido social, político, económico y artístico que tuvo en su momento, por lo que se considera repositorio del pasado, pues permite comprender el devenir de manera más profunda.

Sin embargo, uno de los más frecuentes errores de los estudios es concebir la historia como pasado y no como un proceso de cambio. Por eso, uno de los puntos obligados de la historia de la publicidad mexicana1 es encontrar y explicar los aspectos particulares de la cultura, pues es un hecho que durante la etapa porfiriana México tuvo una relación estrecha con algunos países europeos que le hicieron percatarse de sus diferencias sociales y raciales.

Particularmente, el intercambio económico hizo posible que entraran al país extranjeros representantes de muy diversos grupos raciales, quienes se quedaron y se incorporaron a la vida urbana y rural de México. Muchos de ellos se integraron a la fuerza productiva del país, no fueron sólo ricos, muchos pobres de distintas familias poblaron las ciudades y el campo. Por ende la publicidad que se manifestó en esa época no estuvo deslindada de esas circunstancias y poco a poco los comercios, la industria y la sociedad en general, en México, empezaron a darse cuenta de las ventajas que podrían obtenerse si se empleaban con regularidad los medios impresos. Si bien los anuncios eran traídos de Estados Unidos, España, Francia, etc. poco a poco empezaron a generarse algunos anuncios producidos en México, con la misma intención que el resto: persuadir al posible comprador a adquirir diversos productos o servicios que le ayudaran a satisfacer alguna necesidad, fuera real o ficticia, con el fin de estar en similar condición que la sociedad a la que se deseaba pertenecer.

Del mismo modo, los ejemplos que aparecían en varios medios de comunicación impresa en San Luis Potosí, concretamente en el periódico El Estandarte, evidenciaban un manejo gráfico que encerraba en sí mismo, conceptos esenciales que aún hoy en día son empleados en productos y servicios similares, como las dificultades con el sobrepeso, disfunciones sexuales en los hombres, belleza y salud del cabello, e incluso el combate de higiene por parásitos en la cabeza.

Una de las características de la publicidad porfiriana radica en la sutileza de su lenguaje, forma y expresión, pero sobre todo destaca por las chispas de humor. Sin embargo, el discurso y la agudeza de los mensajes actuales no se alejan mucho de las intenciones de modificar la vida a través de diversos bienes, servicios, alimentos y artículos que prometen una mejor calidad de vida. Por ello, comprender los distintos tipos de humor con los que se manifiestan, permite entender con mayor facilidad cómo la publicidad ha influido en la sociedad desde aquél entonces, haciendo más fácil controlar su constante influencia en las personas.

Es importante mencionar que en muchas ocasiones el estudio de los discursos publicitarios, de su gráfica y composición muestra cómo los objetos de uso cotidiano o los adelantos tecnológicos representan la evolución de la sociedad tradicional a la contemporánea. Sin esos toques informativos, los diversos productos no podrían ser reinterpretados, de tal modo, que se pueda comprender el sentido moralista, clasista que muchos mensajes manejan con un toque de pudor.

Además, el ejercicio de análisis y comparación entre el discurso, la gráfica y el concepto hace posible evidenciar un proceso metodológico que demuestra la intencionalidad discursiva y expresiva de la publicidad impresa, tanto del pasado como del presente, y que ha servido como pretexto para esta investigación.

Una semblanza de la gráfica en el México de los siglos XIX y XX

En México las agencias de publicidad se remontan al siglo XIX. En Francia, a finales del siglo XIX, se rechazaron los estilos históricos y se optó por una nueva corriente denominada Art Nouveau, que incluía ideas procedentes de todas las disciplinas del diseño y el arte, coadyuvando a la aparición de un diseño comercial. Esta influencia se reflejó en México durante el Porfiriato y es en las páginas de la prensa ilustrada donde se dio un espacio adecuado mediante sus imágenes publicitarias. En un clima de inquietud, artistas y críticos de arte emprendieron el esfuerzo por consolidar un 'arte nuevo' siempre en una búsqueda de la anhelada modernidad y de un perfil original respecto a patrones europeos2.

El primer publicista de México fue Juan Francisco Sahagún, quien en el periódico La Gaceta de México se encargaba de los anuncios clasificados. Por otra parte, la primera campaña de publicidad se dio en el diario El Corredor del Comercio, realizándose del 22 de febrero a abril de 18503.

La gráfica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX mostraba en revistas o periódicos los movimientos artísticos y exhibía la modernidad según menciona Emma Cosío Villegas:

Se estrenaron en el Zócalo y en la Alameda unos elegantísimos kioscos de cristal para fijar anuncios y avisos, como los que existían en las grandes ciudades. Con el objeto de atraer gente a leer los anuncios, se vendían en ellos dulces, refrescos, juguetes, periódicos y muchas otras chucherías4…

El lenguaje gráfico de los carteles y de la publicidad en México, al integrarse al contexto urbano, abrió espacios inéditos para la creatividad de los artistas y generó variedad de mensajes visuales. Al poblarse las arterias de las principales ciudades del país, con estos nuevos mensajes, las calles se convirtieron en galerías públicas del hombre común.

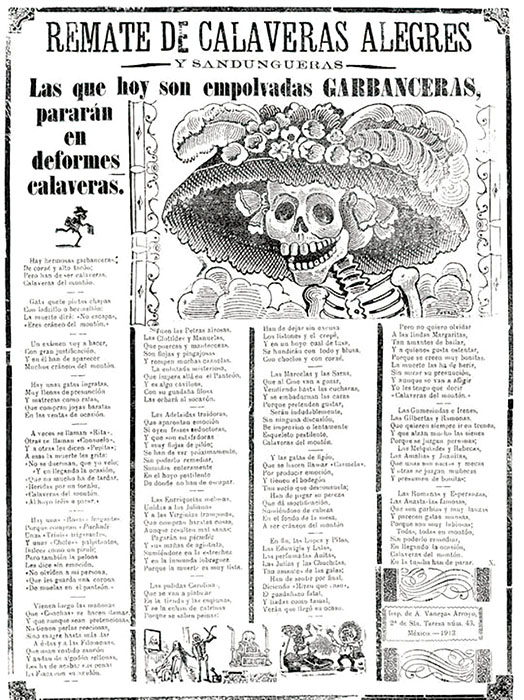

Por otra parte, el siglo XIX fue el siglo de oro del arte popular mexicano. Al liquidarse las ideas absolutistas de los gobernadores, nacieron las libertades de pensamiento, políticas, sociales, religiosas, que suscitaron la libertad de expresión y de creación. Los artistas representaron sin censura sus conceptos plásticos, emancipándose de las rígidas tradiciones impuestas por el despotismo del Estado y de la Iglesia. Entre ellos estuvo José Guadalupe Posada que trabajó un concepto popular importante en esa época. Posada, para quien todo fue susceptible de retratarse, utilizó la calavera como un pretexto para describir la realidad. Sus calaveras, universalmente conocidas, son la muestra más acabada de su arte; el movimiento también se encuentra allí. La muerte no es inmóvil ni pertenece tan sólo a otro mundo, pues se encuentra presente en el quehacer cotidiano de esta vida, de nuestras propias vidas5. Posada aprovecha esta ganancia y hace de ella un panorama alucinado portentoso, la culminación de su tarea creativa. Graba la imagen de un rostro de calavera a la que él denominó: Calavera Garbancera y que posteriormente fue conocida como La catrina.

¿Pero qué es La Catrina?6 Esta imagen se ha convertido en un ícono mexicano picaresco de la muerte, por la coquetería y alegría que emana. Creada en 1910, durante el Porfiriato, continúa representando a una relevante clase social mexicana en son de burla; siendo ya parte de esta cultura y un símbolo nacional: La Calavera Catrina nació con el nombre de "Calavera garbancera" haciendo referencia a los garbanceros —gente ordinaria, descortés, maleducada—, generalmente indígenas, que renegaban de sus costumbres, cultura y nacionalidad y que al mismo tiempo vestían e imitaban los hábitos europeos. Dicha calavera no tiene ropa, sólo un sombrero de ala con plumas de avestruz al estilo francés. Con este objeto, Posada criticó a aquellos que querían aparentar un estilo de vida que no les correspondía. Sus calaveras, burlonas, irónicas y hermosas, atestiguan el carácter de la vida como algo poco digno de tomarse en serio. Universalmente conocidas, representan la muestra más acabada de su arte.

Figura 1. Ejemplo de la hoja volante

donde se ve insertado

el grabado con la

imagen de la "Calavera Garbancera".

En la Catrina de Posada, los huesos simbolizan la pobreza de aquellos a quienes representa7. La elegancia de ella es la burla directa hacia aquellos quienes, apenas teniendo para comer, pretendían ser una clase social de alcurnia8.

Figura 2. El mural realizado por Diego Rivera Sueño de una tarde de paseo

dominical por la Alameda, donde aparece la Calavera Catrina de cuerpo completo.

El contexto histórico de la publicidad mexicana

El otoño de 1876 marca la elección de Porfirio Díaz como presidente de la República. Díaz apoyó más a los militares que a los civiles: "(…) desde su juventud descreyó de los letrados y de la letra impresa. El oficio de bibliotecario que ejerció no le otorgó amor por los libros y menos por la lectura"9. A pesar de ello, su ofuscado deseo por el progreso y la inclusión de México en un mundo distinto al que él conocía, le permitieron abrir las puertas de la nación a ideas y tendencias internacionales.

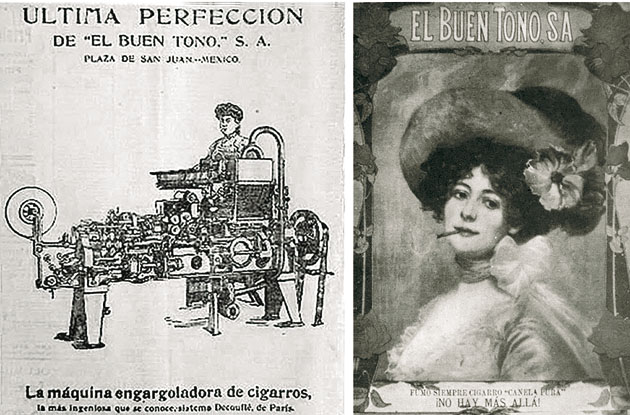

Una vez restablecidas las relaciones diplomáticas con Francia, el capital francés fundó el "Banco Nacional Mexicano", puso en marcha muchas empresas e invirtió en ferrocarriles. Algo también novedoso de la época fue la industria fosforera y cigarrera, donde destaca la fábrica de cigarros El Buen Tono, por su producción e influencia en el futuro de las artes gráficas, ya que con su propia litográfica imprimía sus cajetillas siendo pionera en recursos publicitarios comunes al día de hoy, pero que en su tiempo fueron muy novedosos. Entre 1884 y 1885 da comienzo la publicidad propiamente dicha en México, que alcanza mayor relevancia gracias a los métodos de la compañía de cigarros "El Buen Tono. S.A.", propiedad de franceses residentes. Esta compañía también incursionó en la radio nacional al crear la estación de radio XEB. Con lo que podríamos acotar que San Luis Potosí fue uno de los primeros estados de la República Mexicana en dar inicio a la publicidad, propiamente dicha, en el periódico El Estandarte, como medio editorial y de difusión, ya que esta inicia labores en el año de 1885.

Figura 3. A la izquierda, uno de los anuncios que editó en enero 1906 el periódico potosino El Estandarte, insertado en la plana 4, de la compañía cigarrera El Buen Tono. A la derecha se observa un anuncio de igual fecha, de la misma compañía e impreso por El Universal Ilustrado, reflejando toda la elegancia y sofisticación de los productos franceses.

Para 1888 México se encaminaba hacia la prosperidad, había abundante inversión del extranjero ya que Inglaterra y Estados Unidos confiaron en el país para invertir. Habría que recordar que el lema del Porfiriato era "orden y progreso". La paz porfiriana, en la última década, alentó a la economía mercantil, pasando de un mercado local a regional y de éste a nacional. El progreso se reflejó en los ferrocarriles, la red telegráfica, las primeras líneas telefónicas, el uso de los primeros automóviles, caminos carreteros, transportes marinos, entre otros, generando creciente poder de compra, mayor producción y consumo. Este progreso le dio seguridad al comercio y, con ello, a los medios de difusión para alcanzar a las masas. El país se transformó al construir mercados para la compra-venta de alimentos, se construyeron almacenes de ropa con nombre francés y con ello aumentaban los anuncios de productos novedosos. Un número significativo de ciudadanos hicieron del comercio su modus vivendi.

Figura 4. A la izquierda, anuncio de la tienda departamental El Palacio de Hierro, 9 de abril de 1905, anunciado en El Mundo Ilustrado. A la derecha, anuncio de la Tienda Tampico News

Co. S.A. Periódico El Estandarte, plana 2, año de 1912.

La educación y el arte mexicanos no fueron la excepción, la paz que se impuso durante el gobierno de Porfirio Díaz permitió el desarrollo de la cultura, floreciendo la literatura, pintura, música y escultura. Las actividades científicas fueron promovidas, pues se consideraba que un avance científico del país podía conllevar cambios positivos en la estructura económica. El afrancesamiento porfirista se extendió en todos los ámbitos de la vida en México, consolidando una sociedad que buscaba sitios de diversión, espectáculos, grandes almacenes, así como productos y servicios acordes con el estilo francés conocido como "revolución consumista"10. Un término, acotado por Rosalind H. Williams, para definir a la Francia de la segunda mitad del siglo XIX, en la cual el mercado de consumo se consolidó significativamente a través del surgimiento de una clase media poderosa y de un recurso adquisitivo amplio, que le permitió gastar en las grandes tiendas parisinas y, a través de ello, establecer un código de valores que sustentaba su estilo de vida11.

El ocaso del Porfiriato se produjo a partir de julio de 1904, cuando el pueblo se enteró que las elecciones habían favorecido nuevamente a Porfirio Díaz. A partir de 1908 Díaz empieza a perder aplomo ante las muestras de insatisfacción y de las evidencias del retroceso económico en todos los rubros que anteriormente habían sido exitosos. En julio de 1910 se reelige, por sexta ocasión, encaminando nuevamente al país a una ruta de progreso económico y entreteniendo al pueblo con motivo del Centenario de la Independencia. Nunca antes se desplegaron anuncios por todos los medios posibles en la capital y en las principales ciudades del país, reactivando el comercio y la publicidad12.

La prensa durante el Porfiriato

La prensa mexicana decimonónica perteneció a diferentes sectores sociales, no hubo grupo social que no hiciera uso de la prensa. Ésta se hizo un medio de comunicación para las masas, a pesar de que muchas de las veces sus tirajes eran cortos y de que en aquel entonces la población era casi analfabeta13; pero siempre hubo alguien que daba lectura al periódico y transmitió a los demás las noticias, tanto políticas como nacionales, históricas, extranjeras, de invenciones y de la vida cotidiana de la sociedad.

Las publicaciones periódicas se convirtieron en uno de los medios de expresión y formación de la cultura nacional y del pensamiento político. Existió un gran interés del público por la política, la religión, la ciencia y la literatura; temas recurrentes a lo largo de todo el siglo XIX. En cuanto a su contenido, la prensa14 se empeñaba en adoptar una postura distante y "de gran mundo" para dar su visión de la sociedad de época. Mostraba los aspectos agradables y risueños de los hechos, promovía las reglas de etiqueta y cortesía, reseñaba el acontecer ocioso y refinado de la high life mexicana y de las admiradas monarquías europeas, pretendía convencer que México ya pertenecía a países modernos y 'civilizados'. Dichas publicaciones se empeñaban en fabricar la idea de progreso en el país, resultado de la paz y políticas administrativas del régimen porfirista. Indicando que los mexicanos poseían palacios, vestían a la última moda, hablaban francés… Cuando se mencionaba a los 'pobres' era siempre en referencia a compasivos actos de caridad de las virtuosas damas de la sociedad. Estos conceptos en esa época eran tan normales que hasta el mismo discurso publicitario los mostraba:

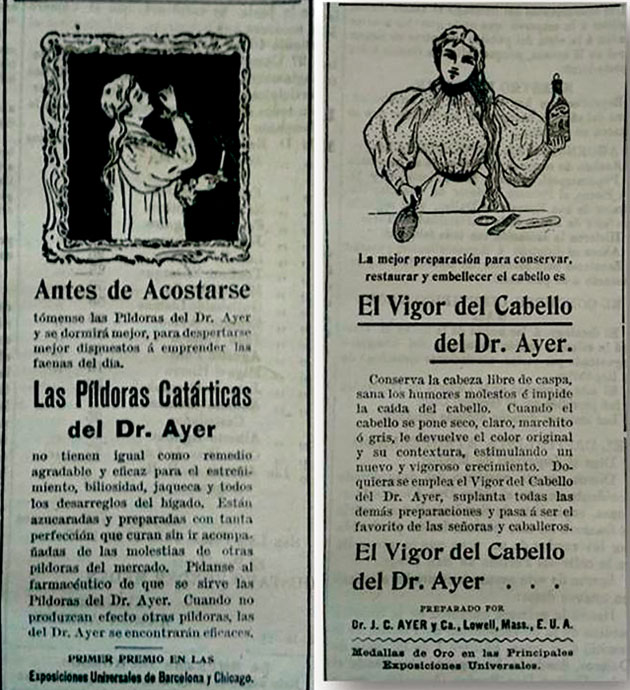

Ricos y pobres. Príncipes y aldeanos. Millonarios y jornaleros atestiguan la inmensa reputación de las Píldoras del Dr. Ayer (…) preparadas por el Dr. J.C. Ayer y Ca. Lowell. Mass, E.U.A.15.

Figura 5. Anuncios del Dr. Ayer insertados en el Periódico El Estandarte,

plana 4 en los años de 1897, 1898 y 1899.

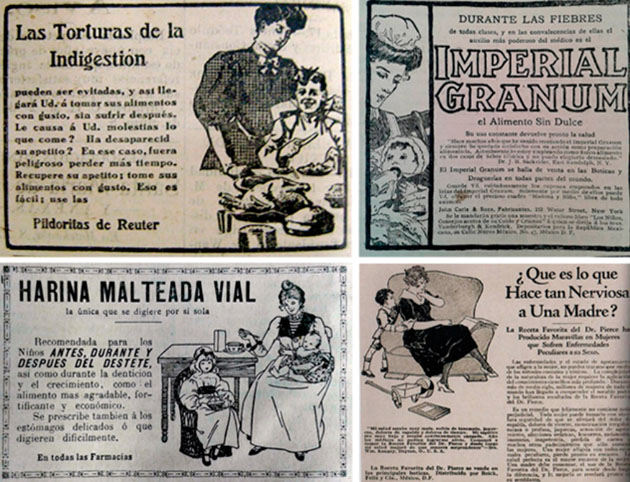

La prensa ilustrada se sostenía gracias a la proliferación de anuncios, sobre todo de medicinas milagrosas capaces de solucionar toda clase de problemas. Sin embargo, la imagen publicitaria también propició publicaciones populares que resultaron más atractivas y accesibles para los lectores. Cuando la prensa mexicana comenzó a vender anuncios no volvió a ser la misma: en ese momento se comercializó el uso del periódico, y se introdujeron cambios relevantes como la separación y diseño de secciones.

La imagen publicitaria en México a finales del siglo XIX y principios del XX

Una imagen es comunicación visual rica con rasgos propios, que puede contener, en el aspecto formal, cualidades estéticas que enfaticen su efectividad. La imagen publicitaria posee estas características y se ubica en el espacio en donde es capaz de ser estudiada, según intereses sociales, históricos, semióticos y/o estéticos. Los medios masivos han desempeñado un papel importante en el desarrollo y difusión de este proceso como parte del fenómeno de sociedades de consumo. Dentro de los medios, la prensa ha sido un canal relevante, ya que sus mensajes llegaron a intervenir tempranamente sobre las conciencias y el imaginario colectivo, mucho antes que la radio o la televisión. La prensa, además, irrumpe en diversos aspectos culturales que pueden considerarse propios de la vida cotidiana, sobre todo en lo que respecta a los anuncios publicitarios y sus expresivas imágenes.

Para finales del siglo XIX, según W. M. Ivinsz16, la imagen impresa alcanza su mayoría de edad:

Las imágenes estaban destinadas a todas las clases sociales y perseguían todos los fines imaginables… Se habían convertido en algo corriente tanto en los libros como en las revistas y periódicos… Cuando la comunidad se vio sumergida en ese mar de imágenes, busco en ellas parte de su información visual.

En esta época la sociedad mexicana sufrió una serie de cambios característicos en la vida cotidiana, reflejo del proceso modernizador emprendido con tanto empeño por el régimen porfirista. El fenómeno trajo consigo la expansión de las ciudades y el invariable ascenso de una burguesía que procuraba el ámbito cosmopolita propio de la modernidad. Factor decisivo en este proceso fue la nueva modalidad de consumo introducida por la prensa, propia del sistema de anuncios, que constituía un buen catálogo de gustos y conveniencias. En él se publican las necesidades de intercambio comercial, pues se anuncia la compra-venta de objetos, servicios, espectáculos, establecimientos, productos nacionales e internacionales y otros rubros más. En ese momento se anunciaban los nuevos tiempos del bienestar, sobre todo en lo referente a los adelantos tecnológicos y científicos. Los aspectos de ropa y moda fueron también factor decisivo en el estilo de vida del mexicano. Pero también es importante señalar que el rubro más numeroso de anuncios en esta época fue el dedicado a la industria farmacéutica, la buena apariencia y la belleza17.

El discurso publicitario refleja las aspiraciones de una burguesía urbana en auge y con solvencia económica. Los objetos, usos, modas y costumbres indican gustos refinados, afrancesados, aunque también se deja ver la influencia del vecino país del norte. Este cúmulo de imágenes permite recrear la atmósfera de la vida cotidiana de las élites, aunque ésta asimismo se expande a otros sectores.

Es por eso la relevancia del estudio de la imagen publicitaria, específicamente en la prensa potosina de 1885 a 1912, considerándola una parte fundamental de los códigos visuales que se gestaron en esa época y que nos llevan a entender como ésta fue un elemento de marcaje en las actitudes del consumidor potosino de ese periodo, el cual tiene una gran riqueza de acontecimientos históricos y evoluciones sociales que abarcan las últimas fases del Porfiriato y de la Revolución Mexicana de 1910.

El anuncio publicitario, tal como lo conocemos en la actualidad, es producto de la sociedad industrial. En cuanto a los mensajes de esas atractivas imágenes, incidían en los aspectos más sensibles e inmediatos de los apetitos humanos: el ser, el hacer, el tener, como rendir culto al cuerpo, construirse una imagen, poseer status a través de los bienes, el comer, beber, desplazarse; en síntesis, disfrutar de un modo de vida, prometido por los modelos de una sociedad capitalista.

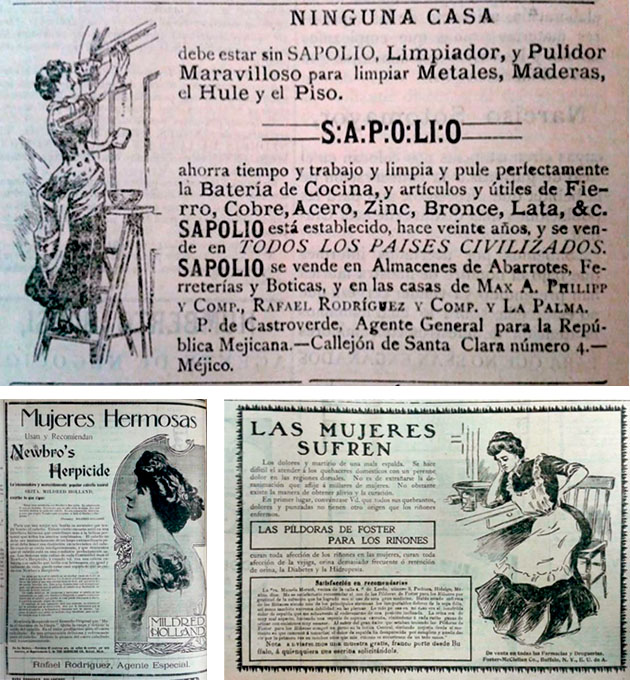

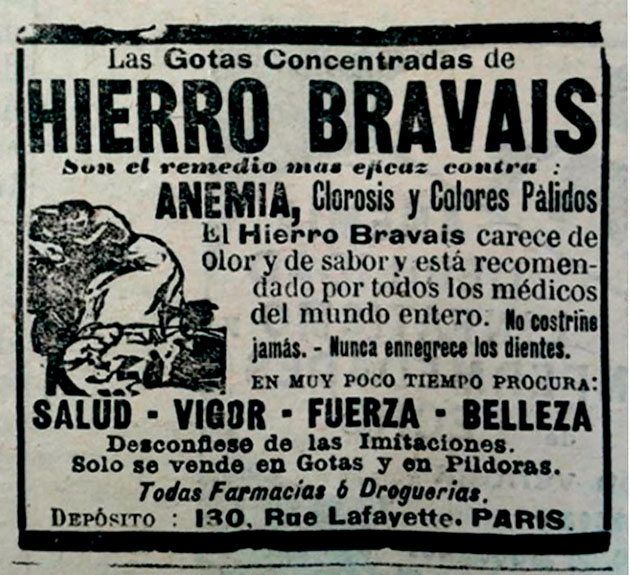

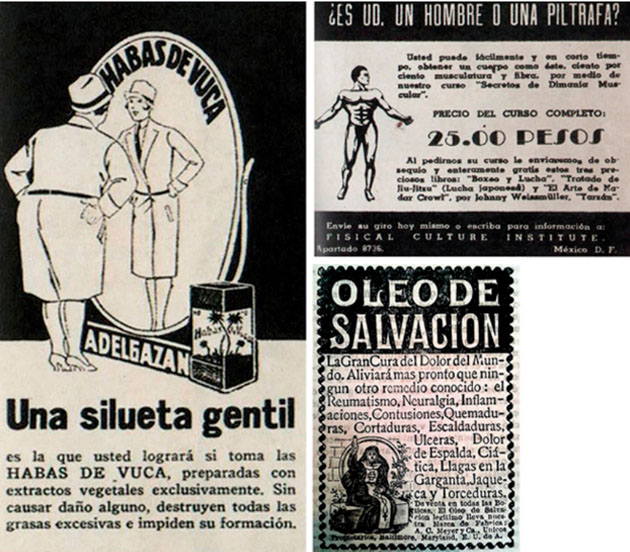

Figura 6. De izquierda a derecha y de arriba a abajo, anuncio de limpieza en el Periódico El Estandarte, plana 3 de 1891, 1892; anuncio de belleza en el Periódico El Estandarte, plana 4 de 1906; anuncio de salud en el Periódico El Estandarte, plana 3 de 1904, 1905, 1906.

La mujer siempre tuvo un papel importante en los anuncios de esa época, pues la prensa y las revistas ilustradas llegaban a la misma intimidad de los hogares, por lo que otros miembros de la familia, como jóvenes o niños podrían deleitarse con artículos dedicados a sus muy particulares intereses. En cuanto a los anuncios, tenían el poder de un mensaje que traspasaba las puertas de los hogares y llegaba al escritorio de los hombres de empresa, amén de la amplia circulación de los periódicos en el ámbito urbano. De ahí que la imagen publicitaria encuentre en estas revistas un espacio favorable para su desarrollo, diferenciándose de los anuncios publicados en la prensa diaria. Tenían un lenguaje publicitario distinto, más discreto en lo que se refiere a temas considerados delicados, como las "enfermedades secretas" de las señoras o las 'terribles averías' de los varones, éstas últimas refiriéndose a las entonces incurables enfermedades venéreas. En esos años, las principales motivaciones de consumo y por consecuencia, los anuncios más numerosos, se refieren al anhelo eterno de conservar la salud, la energía y la belleza18.

La ciudad de San Luis Potosí en la época del periódico El Estandarte

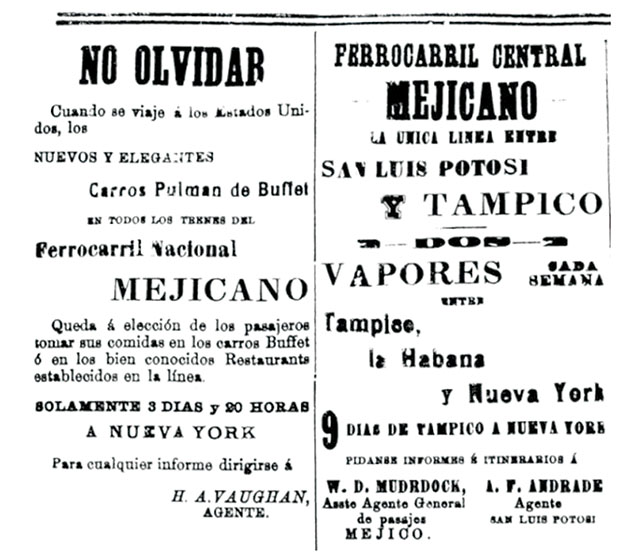

A mediados del siglo XIX, la capital de San Luis de Potosí estaba en pleno auge y crecimiento, tanto en el aspecto comercial como social. Fue uno de los ejes de las comunicaciones terrestres del siglo XIX, tanto hacia el Norte, como hacia el Golfo, siendo el ferrocarril el principal medio de transporte urbano y de mercancías que llegaban por el puerto de Tampico, principalmente. Por su ubicación geográfica, la ciudad se convirtió en un centro importante de distribución de artículos franceses de lujo, ferretería, estampados ingleses y otros artículos de uso doméstico traídos desde Estados Unidos.

Por otra parte, en materia de salud, se vio fuertemente afectada por varias epidemias consignadas en los libros de historia. Entre ellas la originada por el piojo, agente transmisor, de ahí surgieron infinidad de productos para eliminar al desagradable bicho. En 1833 San Luis Potosí se vio asolada por la epidemia del cólera y, entre 1839 y 1841, la viruela ocasionó estragos en la población. Enfermedades como la polio, difteria, tosferina, viruela, escarlatina, enfermedades pulmonares, gastrointestinales o neurológicas eran muy habituales en este periodo de tiempo, ya que las personas no contaban con los medicamentos pertinentes. Esta es una de las razones por las que en los periódicos y revistas de la época predominaban anuncios de medicamentos contra todas estas enfermedades que ahora vemos con benevolencia y hasta gracia.

Figura 7. Anuncio de salud en el Periódico El Estandarte, plana 3 de 1901, 1902, 1909, 1912.

El periodismo en San Luis Potosí empieza a incubarse con la consumación de la Independencia. Los periódicos publicados en la ciudad, capital de este Estado fueron escasos y de poca duración. Sin embargo, hubo uno que destacó entre los demás por su permanencia durante casi treinta años, siendo el más importante medio de comunicación impresa de la época19. Como todo medio impreso que se precie, el periódico El Estandarte en sus inicios fue concebido como un medio de difusión de la información, y hubo la necesidad de insertar entre sus páginas, anuncios publicitarios más parecidos a los formatos conocidos como 'APP'20 o anuncios por palabra, ayudando a sus editores para que el periódico tuviera esa continuidad durante el tiempo en que estuvo en circulación.

Ninguno de los periódicos que aparecieron, entre 1876 y 1910 en San Luis Potosí, alcanzó el nivel del periódico El Estandarte, ni en calidad, ni prestigio, ni en existencia, pues se conserva de éste una colección completa21. Este periódico es de suma importancia para la historia del periodismo potosino en todas sus formas: contenido, periodicidad, presentación, publicidad y diseño editorial. Se inició el 18 de enero de 1885 y concluyó en el año de 1912. Fue un periódico bisemanal, impreso por la Tipografía de Silverio María Vélez, de dos hojas de 39 x 29 centímetros.

En sus inicios, los anuncios fueron poco llamativos, pequeños párrafos sin un orden establecido. Poco a poco se fueron publicando entre sus páginas anuncios más atractivos, en que el grabado jugó un papel muy importante para ilustrar los beneficios del producto anunciado. Muchos de estos anuncios ya se mostraban en otro tipo de publicaciones, como las revistas de corte político o misceláneas, por lo que los clichés que aparecen impresos son iguales a los de las mencionadas revistas.

Como en muchas de las principales ciudades de la República Mexicana, el comercio que se ejercía en la capital potosina constaba principalmente de la venta ambulante. A raíz de la independencia las tiendas eran mixtas; en una parte había efectos de ropa y en la otra, de abarrotes. La ropa de lujo era muy escasa; los ricos que la deseaban tenían que encargarla a México y pagarla cara. De estas tiendas, con buen surtido, sólo había ocho en San Luis Potosí. Había treinta y cuatro locales más o menos surtidos y dos mercerías en las que estaba agregado el ramo de la sombrerería. El resto del comercio lo formaban las panaderías, jarcierías, estanquillos de puros y cigarros, naipes y papel sellado. En cuanto a establecimientos industriales, había carpinteros, zapateros y herreros, todos ellos trabajando en su casa22.

Figura 8. Tienda El Nipón en San Luis Potosí, finales del siglo XIX.

Figura 9. Anuncio volante de la botica La Purísima del

Dr. Julio Córdova en San Luis Potosí, finales del siglo

XIX.

Figura 10. Anuncio de Representaciones de importación y exportación en El Estandarte, 10 de agosto de 1898.

Hacia 1828 abrió sus puertas la primera librería que hubo en la ciudad, siendo su dueño don José María Aguado. En 1850 hace su aparición el conocido comercio La Antigua Arca, que hoy sigue en funciones. Actualmente es el comercio más antiguo de San Luis Potosí. La inmigración de negociantes de otros países, así como la llegada de capitales extranjeros, impulsó el comercio en el país y en el estado.

Definitivamente, durante el siglo XIX, San Luis Potosí tuvo un crecimiento mucho más relevante con la línea de ferrocarril. Promovió de manera significativa el comercio, la industria y comenzó a tener importancia el turismo. Se abrieron nuevos hoteles que suplieron a los antiguos mesones y hubo proliferación de boticas y droguerías, consultorios médicos, abogados, fábricas de ropa, ixtle, cuero, mosaicos, jabón, velas y cerillos, medias, rebozos y vidrio, por mencionar algunos. Permitiendo una consolidación, un sistema de ventas masivas, y para la comercialización del menudeo fue cada vez más evidente el apoyo de la publicidad. Esto último se constata en los anuncios publicados por los periódicos: El Estandarte, El Correo de San Luis, Adelante, Almanaque Potosino…23. En esa época también se propicia el desarrollo de actividades profesionales, como la abogacía, teneduría de libros, medicina, corretaje de bienes raíces, financiamiento, entre otras.

Figura 11. Anuncio: Nuevos y elegantes carros Pulman en el Ferrocarril Nacional Mejicano y anuncio de la línea San Luis Potosí Tampico, que conectaba con vapores hacia La Habana y Nueva York, El Estandarte 1898.

Durante el conflicto armado de 1910, la economía sufrió un colapso. No es de extrañar que este fenómeno, consecuencia de la revolución, haya propiciado la desaparición del periódico El Estandarte en el año de 1912, ya fuera por motivo ideológico como económico. Sin embargo, este medio de comunicación impreso arroja mucha información al respecto de los usos y costumbres del consumidor potosino de la época. El glamour y sofisticación de los productos franceses, la seguridad de encontrar la salud utilizando productos ingleses o fabricados en Estados Unidos, daban al consumidor la confianza y tranquilidad que se prometía en los anuncios del mencionado periódico.

El humor en la publicidad del siglo XIX y XX

La risa es un estado de excitación implacable, que se manifiesta de manera impredecible. Uno de los grandes beneficios que genera al cuerpo humano es su estabilidad emocional, otorgando un relajamiento y bienestar tanto físico como psicológico, donde sus efectos permiten mantenerlo saludable a través de un estado de optimismo que, aún sin comprender cómo se genera en su totalidad, conduce a desearlo con frecuencia. La publicidad ha descubierto desde hace tiempo tal condición, y la ha aplicado en los anuncios para alcanzar su objetivo: persuadir al perceptor para modificar su decisión y conducta, en beneficio de los intereses de los patrocinadores24.

Si bien el humorismo en el ámbito impreso puede presentarse tanto de manera iconográfica como también a través de su redacción literaria, cualquiera de las dos opciones ha considerado en gran medida la interpretación de los contenidos para alcanzar la hilaridad emocional deseada. Concentra su éxito en el contraste inhabitual de los elementos empleados como significantes, haciendo uso del amplio abanico semiótico del mismo arte donde convergen diversos significados25.

El renombrado actor estadounidense Julius Henry Marx, mejor conocido en el ámbito artístico como Groucho Marx (1890-1977) sabía esto, y con gran frecuencia lo ponía en evidencia cuando generaba sus escenas teatrales, ya fuera de manera visual como auditiva. Tal hecho le hubiera valido un premio Oscar póstumo si su epitafio hubiera indicado: "Señorita, disculpe que no me levante", para expresar una coherencia con su manera de pensar, hablar y vivir26, al igual que cuando expresó en otro momento: "Desde el momento en que cogí su libro me caí al suelo rodando de risa. Algún día espero leerlo"27. Todo ello con un lenguaje educado y sofisticado que si bien pudiera caer en la vulgaridad por grosero e irrespetuoso, muchos llegan a interpretarlo como gracioso por su ingenio.

Actualmente se considera que existen diversas clases de humorismo28. Si bien pudieran ser subdivididos en varios tipos, socialmente éstos en general llegan a ser clasificados en tres tipos, los cuales son los más empleados en los ámbitos de la comunicación: el humorismo blanco, el humorismo negro y el humorismo rojo. Es en este último que llega a ser también conocido como humorismo verde en varios países, entre ellos España, así como también con el nombre de comedia azul (denominado entre los anglosajones como Ribaldry).

Es destacable indicar que el filósofo francés Henri Bergson pone un interés mayor en el humorismo cuando considera la risa como un factor de gran incidencia en la conducta humana, en el cual pudiera ser ésta percibida de distinto modo29, por lo que las personas llegan a distinguir con claridad diferencias evidentes en la manera de expresar los mensajes humorísticos. A todo ello ¿qué características son percibidas en general?

El humorismo blanco es, de acuerdo a la opinión de actores, literatos y artistas, el más complejo de producir, pues se basa principalmente en un ingenio refinado donde se exaltan las condiciones contradictorias de la vida y sus sucesos, tomando como base prioritaria el no ofender a nadie mediante su humillación (sea como individuo o como sociedad), así como tampoco el enfocar el énfasis hacia algún defecto o error generado involuntariamente, expresando ante todo una actitud transparente entre los miembros que participan, al compartir una situación graciosa y positiva que se presenta, exhibiendo por ello un vínculo con el color que lo identifica (véase figura 12).

Por su parte el humor negro es, por el contrario, un reflejo de una lamentable actitud que se tendría ante la vida misma. André Bretón30 expresa sobre esta temática, que "para participar en el torneo negro del humor, es indispensable haber salido victorioso de numerosas eliminatorias". Pesimismo, negatividad, crueldad y fatalidad, son comunes en este género, el cual es enfocado con frecuencia a situaciones comunes pero no deseables (muerte, enfermedad, injusticia, desempleo, desastres naturales, hambre, odio, etc.). Está enfocado principalmente a personas o grupos sociales que presentan alguna condición precisa, que llegan a ser literalmente las víctimas, a través de una humillación que proviene ya sea del que emite el mensaje como de quien lo estuviera decodificando (véase figura 13).

Figura 12 (izquierda). Ejemplo de caricatura con humor blanco, donde se exhibe un ingenio refinado y educado, exaltando las contradicciones de sucesos y de la vida. Figura 13 (derecha). Ejemplo de caricatura con humor negro, donde se presenta una actitud cruel, pesimista y lamentable, explotando las situaciones no deseadas e injustas de la vida (enfermedad, odio, etc.).

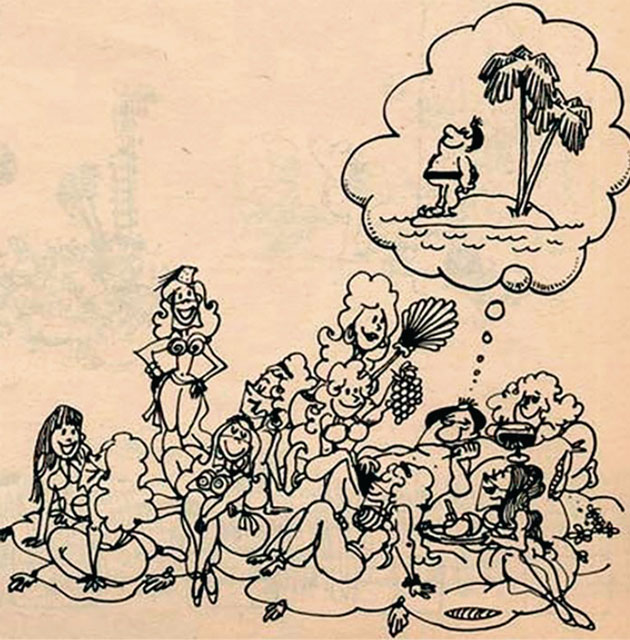

Finalmente el humor rojo (verde o azul) está dirigido a buscar la interpretación jocosa de hechos comunes, mediante comportamientos relacionados a situaciones eróticas, donde se exalten de manera evidente las zonas erógenas como los genitales de los protagonistas, a través de acciones relacionadas con el acto de procreación que implica necesariamente un placer y diversión31. Por supuesto, muchas personas sintonizan con facilidad a esta acción de modo directa, al ser una condicionante de la misma naturaleza para mantener viva a la especie, pero sobre todo por la gran descarga de endorfinas gratificantes en beneficio del mismo organismo.

Figura 14. Ejemplo de caricatura con humor rojo o verde, en el que se presenta la comicidad mediante una imagen con referencias eróticas. En ocasiones este tipo de humor, lleva simplemente un texto como pie de imagen que indica: "Sin Palabras".

Al analizar los anuncios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX podemos apreciar que la manera en que éstos fueron exhibidos presenta ciertos rasgos que llegan a pasar desapercibidos si los apreciamos con una visión actual. Por ello mismo, vale la pena exponer algunas preguntas que pudieran ayudarnos a su valoración más precisa, como por ejemplo: ¿cuáles serían algunas de las temáticas que pudieran compararse con la publicidad de nuestro tiempo? ¿Empleaban el mismo lenguaje al compararlos? ¿Eran los mismos criterios conceptuales de humor en su tratamiento?

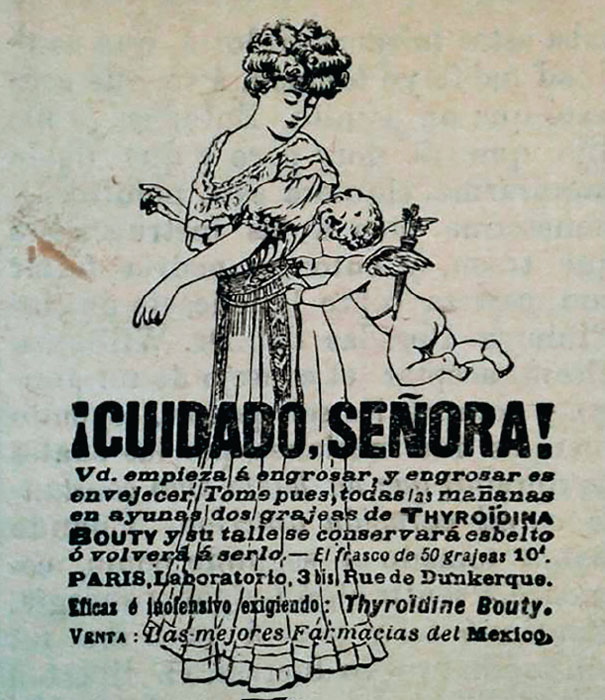

La semejanza entre los anuncios del porfiriato y los del siglo XXI

Actualmente, la comicidad es común en la publicidad. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX no lo era tanto, de ahí que surja la pregunta en cuanto a ¿qué tipo de humorismo se manejaba en los anuncios de aquella época? Por extraño que parezca, éste se exhibía de manera muy discreta y tímida en la mayoría de la publicidad desarrollada en México, donde prevalecía una actitud de respeto y discreción que evidenciara la educación que habría de portar la sociedad pudiente de ese entonces, criterio que incluso hasta nuestros días sigue siendo vigente por tener clara la premisa de que si se desea vender un producto o servicio no habrá que ofender al posible cliente. Ejemplos de ellos son algunos anuncios que se publicaron en 1911 en el periódico El Estandarte de la ciudad San Luis Potosí, con un discurso que, como se muestra en algunos de ellos, estaba dirigido hacia las mujeres. Al analizar con más atención estos anuncios vemos que evidencian interesantes detalles donde se hace referencia al cuidado que habrían de tener las damas en cuanto a su peso, apareciendo una joven con su cabello recogido sobre su cabeza vestida con un atuendo más casual para la época, y acompañada por un pequeño Cupido quien la observa detenidamente al tomarle las medidas de su cintura (véase figura 15), todo ello encausado hacia un humor blanco, tenue y suave, indicando en el texto lo siguiente:

"¡CUIDADO, SEÑORA! Usted empieza á engrosar, y engrosar es envejecer. Tome pues, todas las mañanas dos grajeas de THYROÏDINA BOUTY y su talle se conservará esbelto ó volverá a serlo. — El frasco de 50 grajeas 10 [?]. PARIS. Laboratorio. 3 Bis, Rue de Dunkerque. Eficaz e inofensivo exigiendo: Thyroïdine Boudy. Venta: Las mejores Farmacias del México".

Figura 15. Anuncio publicitario de frascos de Thyroïdina Bouty para conservar el cuerpo femenino esbelto, aparecidos en el periódico El Estandarte en la ciudad de San Luis Potosí, durante todos los meses del año 1911 y los primeros cuatro meses del 1912.

¿En qué parte de este anuncio encontraríamos el humorismo? Es importante indicar que la política gubernamental del Presidente de México de ese entonces, Porfirio Díaz —con más de 30 años en el poder—, veía con muy buenos ojos el promover un control del cuidado del peso de sus ciudadanos para exaltar los logros alcanzados en su gobierno. En cierto modo, es obvio que las medidas de esa persona representada no serían para nada desdeñables, pues probablemente bajo ese aspecto físico pudiera ser incluso considerada como muy atractiva. Por ello mismo, el empleo de una imagen ficticia como el Cupido, conduce a interpretar que la condición favorable en que se encuentra sería viable para sonreír, al expresar la gracia y simpatía que cualquier persona deseara alcanzar.

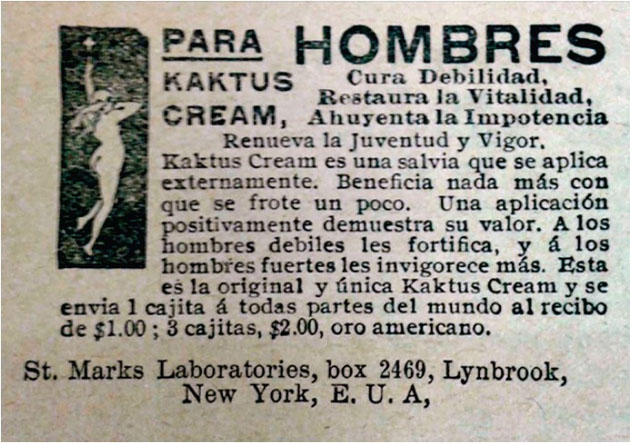

Otro ejemplo publicitario de esa época, que presenta un discreto humor rojo (verde o azul), es el que está dirigido hacia los hombres que pudieran padecer problemas vinculados con sus funciones sexuales (véase figura 16), donde refieren textualmente:

Para HOMBRES KAKTUS CREAM. Cura Debilidad. Restaura la Vitalidad. Ahuyenta la impotencia. Renueva la Juventud y Vigor. Kaktus Cream es una salvia que se aplica externamente. Beneficia nada más con que se frote un poco. Una aplicación positivamente demuestra su valor. A los hombres débiles les fortifica, y á los hombres fuertes les invigorece más. Esta es la original y única Kaktus Cream y se envía 1 cajita á todas partes del mundo al recibo de $1.00; 3 cajitas, $2.00, oro americano. St. Marks Laboratories, box 2469, Lynbrook, New York, E.U.A.

Figura 16. Anuncio publicitario de crema para hombres Kaktus Cream, que permite restaurar la vitalidad curando la debilidad y ahuyentando la impotencia, aparecidos en el periódico El Estandarte en la ciudad de San Luis Potosí, durante los meses enero, febrero y marzo del año de 1912.

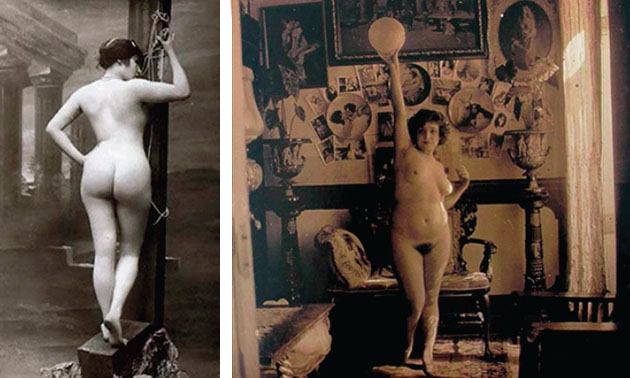

¿En dónde residiría el humorismo publicitario en este anuncio? Podemos intuir que específicamente en el gráfico que presenta la chica desnuda, dado que para ese tiempo era común no ver imágenes de mujeres desnudas en cualquier impreso, salvo en las obras de arte, así como los impresos confidenciales de publicación limitada (véase figura 17). En el caso de este anuncio estas imágenes servían como estímulo visual impactante, al expresar un pequeño toque de picardía y conducta sinvergüenza entre los varones, en relación a la imperante necesidad de guardar una compostura socialmente aceptable para ese tiempo, pues era frecuente conservar —por lo menos abiertamente— un comportamiento recatado y poco atrevido ante los demás.

Figura 17. Ejemplos de fotografías artísticas con toque erótico. Su visualización era exclusiva para artistas en academias de arte, o para selectos grupo de personas, por lo general caballeros.

Este tipo de anuncios vinculado al aspecto sexual, evidenciaba un claro desahogo psicológico que llamaba la atención de los perceptores. Si bien se presentaba como un estímulo que busca generar en las personas un estado de bienestar y placer, estas acciones permitían descargar las tensiones producidas por algún problema de origen que, de manera directa o indirecta, les afectaban en sus relaciones interpersonales32.

Como es lógico suponer, el humor negro no fue empleado, hasta donde se ha podido investigar, en este tipo de publicidad impresa en el periódico El Estandarte, por considerarse abiertamente obsceno y de mal gusto. Ello habría generado un riesgo si se hubiera utilizado con el fin de buscar la posibilidad de convencer al futuro cliente para adquirir el producto anunciado mediante este tipo de comunicación.

Considerando nuestro tiempo y contexto el primer anuncio, enfocado al control de peso en las mujeres, ha sido integrado dentro del denominado humorismo blanco. Éste no presentaría ningún atributo considerado humorístico y difícilmente generaría en el lector actual risa alguna. Sin embargo, podría considerarse este anuncio en un plano que genere simpatía, al presentar un modesto toque de gracia. Lo que es gracioso para algunos, pudiera no serlo para otros. Al considerar que el nivel socioeconómico de las personas a las que estaban dirigidos estos mensajes (personas de una clase media a clase alta) su poder adquisitivo les permitía comprar periódicos con relativa frecuencia, así como recibir con detalle de la información actual y de la publicidad de productos y servicios de entonces.

Comparemos estos ejemplos con publicidad actual del mismo género: El primero tendría mucha relación con las empresas que promueven productos o servicios para ayudar a perder peso. Una de esas corporaciones que manejan este tipo de publicidad es Weight Watchers, compañía internacional con sede en los Estados Unidos, donde si bien no presentan a los protagonistas a quienes van dirigidos los anuncios (sean hombres o mujeres), sí exhiben los ambientes que son y serían habituales en su misma vida (véase figura 18). Como se ha indicado, las condiciones que se tratan de emular, son expresadas de manera muy discreta pero altamente significativa y evocadora para evitar cualquier rechazo por parte del posible consumidor al sentirse humillado.

Figura 18. Anuncio publicitario para promover el cuidado del cuerpo

mediante el régimen de atención alimenticia de Weight Watchers.

De acuerdo con el semiólogo francés George Peninou, en su investigación sobre semiótica de la publicidad, entre los múltiples referentes conceptuales para presentar un producto en anuncios publicitarios, la exposición de un objeto, animal o persona en estado vertical se denomina como Presentación y Erección. Esto constituye un procedimiento semiológico de alta estima para los comunicadores visuales, pues en él se evidencian con mayor claridad los atributos del producto, al presentarse de ese modo, tanto el significante con el significado requerido, exponiendo con ello los deseos de llamar la atención como estímulo visual (tanto en el anuncio del siglo XIX como en el del siglo XXI, donde aparecen atractivas mujeres como modelos con énfasis sexual). Para ello, Peninou33 nos dice: "La erección —refiriéndose a la técnica publicitaria de presentar el producto en sentido vertical— tiene sus virtudes. Implica una intención demostrativa más apoyada en relación con el objeto simplemente colocado o acostado; por tanto es más deíctica que la simple exposición". Entendemos el concepto deíctico como un referente metonímico.

Para que el humorismo sea evidente en la publicidad, y más en este tipo vinculado al aspecto sexual, necesita presentar cualidades implícitas en el mismo para generar el significado exacto que se desea evocar. Con ello se pretende, sobre todo, lograr la simpatía e hilaridad en el perceptor, permitiendo grabarlo fácilmente en su mente como consumidor. Habrá que tener siempre en cuenta que, si bien todo anuncio que evidencie un sexismo obsceno y agresivo podrá encontrar la gracia en cierto tipo de receptores, es muy probable que difícilmente pueda alcanzar una alta venta en su cometido por emplear este tipo de técnicas.

¿Qué relación presentan estos conceptos con los anuncios presentados del periódico El Estandarte? En principio, notamos un anuncio que trata sobre una problemática relacionada con el hombre: La discapacidad sexual. En el anuncio exhibido, de 1912, se presenta indirectamente una picardía leve que además de llamar la atención a todos los hombres (por presentar una ilustración de una chica desnuda vista de espaldas), indica en el texto todos los problemas que atendería y los beneficios que obtendrían por consumir dicho producto: "Kaktus Cream". En este caso, además de promover ese producto a través de un juego picaresco (el texto afirma "tú lo necesitas, y yo no"), es probable que llegara a enfatizarse en las bromas escondidas hacia las personas que sí lo requirieran.

El humor como estrategia discursiva

Como se mostró anteriormente, el humor es una técnica discursiva y de expresión estética que se hace presente en los anuncios que se publicaban en el periódico El Estandarte. La gracia compositiva y también el ingenio narrativo, de muchos de los anuncios, tal vez en su momento sirvieron como gancho para la lectura de los mismos. Sin embargo, al no tener testimonios de la reacción de los lectores, se toma la decisión de analizar el discurso con dos intenciones, la primera como discurso netamente comercial donde la composición y los signos que integran el anuncio evidenciarán el gusto estético de la época. Por otra, parte, los anuncios servirán para mostrar la frecuencia de la publicación de varios servicios, bienes y objetos donde es posible evidenciar el interés del gobierno de Porfirio Díaz por controlar la salud, la higiene y la apariencia de los mexicanos, que poco a poco lograban tener un país del primer mundo.

Respecto a la frecuencia, de publicación de los anuncios, la muestra analizada para esta investigación está conformada por cien anuncios publicados entre 1885 y 1912, en el periódico El Estandarte34. También se analizan varios artículos publicados entre 1920 a 1960 en otros periódicos de la localidad. Ello se complementa con una selección, en internet, de reproducciones que recuperan anuncios antiguos, dedicados a las estrategias de productos particularmente relacionados con la apariencia física.

Concretamente, las páginas del periódico El Estandarte mostraban una gran variedad de productos, servicios, empresas y comercios que detonaron un sentido comercial distinto al que ofrecían los tianguis o pequeños comercios. Es decir, el anuncio en sí mostraba una estrategia discursiva con una intencionalidad específica, ya fuera para persuadir al consumo, para solucionar algún problema sexual o de aspecto físico. Además, muchos de los anuncios evidencian la conexión con empresas que se encontraban fuera del país, o bien, de cadenas comerciales ubicadas en lugares estratégicos como las Ciudades de México, Monterrey y Guadalajara.

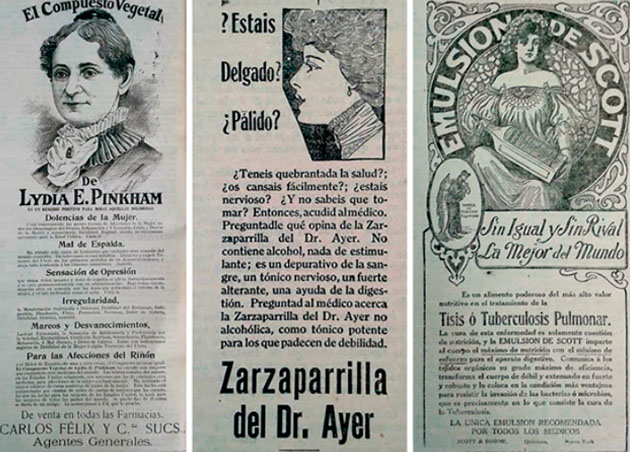

Sin el afán de hacer un análisis estadístico, se hizo una contabilizaión de anunciantes y servicios que aparecen con mayor frecuencia, entre los que destacan los treinta y tres anuncios The Lydia E. Pinkham Medicine Company "Sra Lyda E. Pinkham"; seguidos por los veinticuatro anuncios de Rafael Rodríguez S. en C. "Newbro's Herpicide"; los quince ejemplos del Dr. J. C. Ayer y Ca. "Dr. Ayer"; y, por último, Scott & Bowne "Emulsión de Scott" con nueve publicaciones (véase figura 20).

Figura 19. Las empresas con mayor número

de anuncios en las páginas de El Estandarte.

El contenido de los anuncios también es posible contabilizarlo. En el material compilado hay quince anuncios relacionados con el arreglo personal (pelucas, fajas, perfumes); diez referentes a la nutrición (anemia); nueve mencionan el tema de la salud social; siete se refieren a la embriaguez; otros siete a la salud femenina (cólicos, lactancia, fatiga); cinco ejemplos sobre sexualidad, higiene personal y artículos para el hogar. Un solo anuncio se publica sobre productos para las vías respiratorias, economía doméstica y servicios públicos como la luz eléctrica (véase figura 21).

Figura 20. Anuncios publicados en periódicos mexicanos durante el porfiriato.

Otro dato cuantificable es la procedencia de los anuncios, a pesar de que el periódico El Estandarte era una publicación local. Entre las unidades de análisis destacan cincuenta y dos anuncios internacionales, diecinueve nacionales y, únicamente, tres anuncios propios de negocios potosinos.

El sentido narrativo de los anuncios en su momento implicó una novedad, si se considera que durante el porfiriato casi el 91% de la población era analfabeta. Por tanto, el discurso visual sirvió como un elemento de acercamiento a nuevas formas de acceder a la comunicación. Por ello, el humor, en la gráfica y en el lenguaje, contribuyó a que los mensajes llegaran con facilidad a la mayor cantidad de personas que observara las páginas de un periódico, en este caso, El Estandarte.

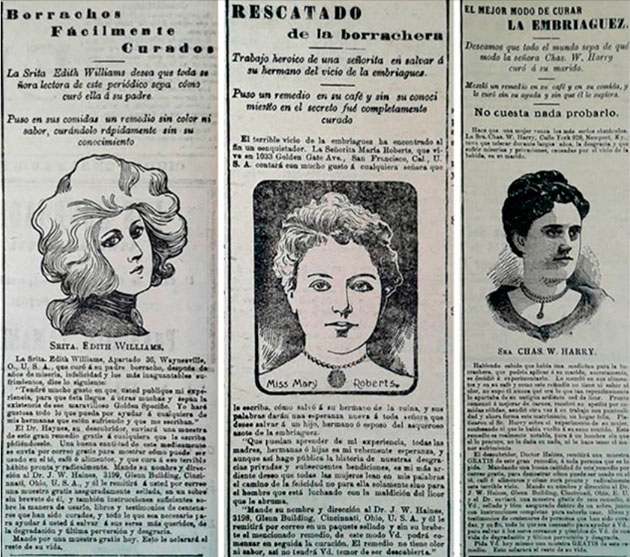

Una precisión, que vale la pena comentar, es que el discurso humorístico no busca la carcajada, sino lograr que el espectador cambie algún hábito. Es en este detalle donde es posible identificar un doble discurso; es decir, por un lado se impulsaba la calidad de algún producto, por ejemplo los licores, y al mismo tiempo solía aparecer la solución para quienes en algún momento habían abusado de él. Entonces, de forma graciosa se evidenciaban situaciones cotidianas en que la mujer estaba atenta para solucionar, de manera sutil, el abuso que en algún momento el caballero había experimentado. Con ello, se hace evidente una intencionalidad comunicativa expresada en los personajes y mensajes de algunos productos como los de "Edith Williams", "Miss Mary Roberts", o la "Sra. Chaz W. Harry" (véase figura 22).

Figura 21. Anuncios referentes al problema del alcoholismo.

Detrás del sentido del humor se escondía en ocasiones una doble moral. Existían acuerdos políticos que buscaban evitar que se dieran malos ejemplos a la sociedad, y la embriaguez era considerada un acto inmoral35. Pese a eso, durante el porfiriato se incrementó considerablemente la venta de mezcal, tequila y pulque36. El sentido de aceptación ante la bebida que muestran los anuncios, saca a la luz un problema que socialmente marcaría una diferencia, pues aquellos que posiblemente se pasaran de copas se distinguían de quienes por vagar por las calles eran considerados ociosos y, por tanto, culpables del relajamiento de las costumbres37.

La estructura gráfica de los anuncios fomentó un sentido de lectura, tanto de la letra como de las imágenes, pero sobre todo de los significados. Por eso, fue posible generar un hábito de consumo que los publicistas de ese tiempo aprovechaban para diseñar los anuncios. Si bien pueden parecer recursos de mercadeo rudimentarios, para la época resultaron lo suficientemente novedosos. Con ello se logró una buena estrategia de mercado para casi todos los que se anunciaban en las páginas del periódico.

En el poder de los anuncios se llega a notar que en el porfiriano también existieron tintes marcados de un ideal por la globalización, en ese tiempo entendido como modernidad. Es decir, el interés comercial que se abrió hacia un mercado extranjero era fácil de reconocer socialmente, sobre todo, a través de la corporalidad. La distinción y la elegancia de una persona no era otra cosa que tener una posición decorosa como ser humano.

La apariencia: el gancho de los anuncios

Políticamente el gobierno de Díaz hizo posible que los sueños de un país independiente se hicieran evidentes, primero en el autorreconocimiento como nación, y después por la inversión extranjera que elevaba al país a nuevos mercados38. Socialmente, la vida del pueblo comenzaba a ver modificaciones radicales en la apariencia física, donde la indumentaria y el arreglo personal marcaban una gran diferencia entre los grupos indígenas, las clases campesinas y los obreros, respecto a los empresarios o personas de la clase económicamente acomodada39. Así, las telas, las pelucas, las fajas y otros productos encontraban espacios de promoción en los diarios de la época.

Es sabido que durante el porfiriato no había condiciones propicias para la salud, pues la mayoría de la población carecía de servicios médicos. Como se mencionaba anteriormente, las plagas de piojos, enfermedades gastrointestinales y la desnutrición se hacían presentes en la mayoría de comunidades del país. Por otra parte, esos problemas sociales para la clase pudiente eran tomados como pretexto para ofrecerles en los anuncios de periódico medicamentos, remedios y productos mágicos, que si bien mejoraban la salud, también cambiaban la apariencia del semblante o la complexión de las personas que los consumían (véase figura 23). Además, muchos de los anuncios aprovechaban el pretexto de la apariencia femenina para ilustrar siluetas y adornos a partir de tendencias artísticas que se daban en París40.

Figura 22. El sentido mágico en los anuncios sirve como evidencia del discurso humorístico con el cual se atraía a las personas para que adquirieran un producto y una posición social.

En otro sentido, la influencia de corrientes higienistas de España41 hizo que en México se diera importancia a productos como el jabón o las lociones antipiojos. Con ello se fomentó la introducción de los baños de regadera en las viviendas y en los lugares de trabajo42. Por eso, no era raro encontrar en los anuncios de prensa productos relacionados tanto con jabones corporales y detergentes para la ropa, así como de insecticidas. Así pues, los anuncios tenían dos grandes funciones que cumplir, por una parte la higiene privada promocionaría el cuidado del cuerpo y el entorno doméstico de las personas, en tanto que la higiene pública buscaría la conservación de la salud de la población. Entonces, el término de salud se entendió más allá de la ausencia de enfermedades, dando prácticamente a todo la posibilidad de ser 'saludable' y, por tanto, susceptible de ser estudiado por la higiene. Así, mediante una lógica totalizante, se dio un proceso de 'higienización' impulsado por el gobierno y las instituciones médicas que buscaban mejorar las condiciones sanitarias de distintos sectores sociales43.

Puede decirse que la idea de cuidado se reforzó en la figura de la mujer, por eso se le otorgaba el título de reina del hogar, siempre y cuando hiciera evidentes las cualidades de la castidad, la abnegación y la sumisión con las cuales podría cumplir su función de madre44. Tal vez, en todas esas ideas, se desató un discurso visual bastante sugerente, al convertir a la mujer en el centro de muchos de los anuncios donde las virtudes de la obediencia, la fidelidad, la resignación, el amor, la dulzura, la honestidad y el pudor generarían el mito de la mujer verdadera45 (véase figura 24).

Figura 23. La mujer y su cuidado a la familia, imagen recurrente en diversos anuncios.

El papel fundamental de la mujer como madre y esposa era reforzado con manuales de urbanidad, revistas femeninas, imágenes publicitarias, novelas de folletín para señoras, y sermones repartidos en forma de hoja suelta, que llegaban al público femenino que describía las costumbres y los rituales, las distracciones y las modas. Algunos ejemplos de éstos son: El Manual de Urbanidad46, Cosmos47, El Álbum para Damas, y El Hogar.

Las mujeres tuvieron un rol fundamental en el proceso de modernización y transformación de la cultura material en el hogar y en particular de la dieta, ya que eran ellas las encargadas de cocinar48.

Consideraciones finales

Historiar los mensajes de la publicidad en la prensa nos permite entenderla no como un anecdotario, sino como un proceso de cambio, explicando los aspectos socioculturales de un país como México, en un momento por demás de gran valía como lo fue la época porfiriana, donde se dio una relación comercial muy importante con países europeos, americanos y en menor medida latinoamericanos. La prensa fue un medio de comunicación muy importante para la sociedad mexicana pues permaneció al alcance de diversas clases sociales, que a través de estos mensajes se acercaron a la compra de los productos ofertados, y donde la imagen de la mujer jugó un papel muy importante en la toma de decisiones de compra.

La ciudad de San Luis Potosí no fue la excepción pues a través de las páginas del periódico El Estandarte publicitó una gran variedad de productos, servicios, empresas y comercios donde nuevamente la imagen de la mujer fue el elemento gráfico primordial en el mensaje visual, presentando una estrategia discursiva, que para esa época radicaba en la sutileza de su lenguaje, forma y expresión, todo ello con una intencionalidad específica: solucionar algún problema familiar, de sobrepeso, sexual o de aspecto físico entre otros. El glamour y sofisticación de los productos extranjeros daban al consumidor la confianza y tranquilidad que se prometía en los anuncios del mencionado periódico, reflejando la modernidad de un país.

Dentro de la estrategia discursiva que emplearon los publicistas para que el público comprara el producto, el mensaje se dotaba de chispas de humor. Aunque los recursos de mercadeo fueron rudimentarios, para la época resultaron lo suficientemente novedosos. Con ello que se logró una buena estrategia de mercado para casi todos los que se anunciaban en las páginas del periódico.

De los estudios realizados en distinta época para conocer más la manera de generar los anuncios publicitarios con temáticas similares, destaca el tratamiento de los diversos tipos de humorismo como condicionante para atraer la atención del perceptor y consumidor. Aun cuando no habían sido generados por artistas o diseñadores en México, su repercusión se enfocó al público mexicano al cual se buscaba persuadir en los medios de difusión vigentes, como una clara muestra de la globalización inicial y actual.

Al haber realizado este análisis comparativo, nos damos cuenta que no son tan diferentes estos mensajes aun siendo de distintas épocas, variando sólo las técnicas gráficas y en algunos casos el tratamiento de emitir los mensajes textuales. Los criterios conceptuales así como los objetivos preestablecidos se manifiestan, de manera clara, sobre cómo modificar la conducta de los potenciales consumidores, con el fin de persuadirlos en la adquisición de los productos anunciados, utilizando como anzuelo el humorismo. No olvidemos que el ser humano acepta, aprende y recuerda con mayor rapidez y agrado aquello que le provoca una sonrisa y alegría, más que lo que pudiera generarle una alabanza y admiración moral. Tal parece que en ese entonces como ahora, la emoción y el placer están antes que la razón y la virtud.

* Maestra en Artes Visuales en Comunicación y Diseño Gráfico por la Antigua Academia de Artes San Carlos, Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Profesora Investigadora con Perfil PROMEP de la Facultad del Hábitat de la UASLP. Desde 1985 a la fecha en la carrera de Diseño Gráfico y desde 1998 en el Instituto de Investigación y Posgrado en las maestrías de Diseño Gráfico e Historia del Arte Mexicano. Editora de la Revista H+D Hábitat más Diseño de 2009 a 2014. Integrante de la Red de Historiadores de la prensa y el periodismo en Iberoamérica. carlalsl@fh.uaslp.mx

** Doctor en Diseño por la Universidad de Barcelona. Profesor Investigador en la Facultad del Hábitat de la UASLP desde 1981. Se ha desenvuelto como diseñador gráfico en el ámbito profesional, así como investigador y docente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. fernandogarciadg@yahoo.com

*** Martínez Loera, Ruth Verónica. Doctora en Estudios Científico Sociales por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente. Profesora de la Facultad del Hábitat de la UASLP desde enero de 2013. Ha laborado profesionalmente en proyectos de educación y comunicación popular para la Misión Jesuita "San Francisco Xavier". veronica.loera@uaslp.mx

1 LIRA Vásquez, C. "Historia e Historiografía", en MELÉNDEZ Crespo, A./Bedregal Villanueva, J. Objeto tiempo espacio en la historia del diseño, UAMA, Casa abierta al tiempo, México 2009, p. 35.

2 ORTIZ GAITÁN, Julieta. Imágenes del deseo, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México 2003, p. 32.

3 http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/7335/Capitulo1.pdf p.6. 02.07.2012.

4 COSÍO VILLEGAS, Emma, "La vida cotidiana", en Cosío Villegas, Daniel (coord.), La República restaurada. La vida social, Historia moderna de México, México 1974, p. 488.

5 SANTANA LUNA, Carla/GARCÍA Santibáñez, Fernando, "Posada más allá de las calaveras", en Símbolos Culturales, núm. 3, Escuela de Artes Plásticas Profesor Rubén Herrera, Universidad Autónoma de Coahuila, México, diciembre 2013, p. 50.

6 TÉLLEZ, I./Santana, C./González, R. "Muerte Catrina y Creación", en Parteaguas, nueva época, año 2, núm. 27, Aguascalientes, México, noviembre 2012, p. 76.

7 En la década de los años 40´s, el muralista Diego Rivera, incluye a este personaje en el mural que realizó para el salón comedor del Hotel del Prado, en la ciudad de México. El mural lleva por nombre Sueño de una tarde de paseo dominical por la Alameda; la Catrina aparece por primera vez con cuerpo, vestida elegantemente y adornada con la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. La Catrina no vacila en mirar al espectador de frente tomada, del brazo como toda una dama de Don José Guadalupe Posada y llevando a Diego Rivera —niño— de la mano.

8 Ibidem, p. 77.

9 GONZÁLEZ, Luis, "Trayectoria de Díaz", en Historia General de México, tomo 2, El Colegio de México, México 1998, p. 931.

10 GONZÁLEZ AGUILAR, Elisa, La vida oculta de El Universal Ilustrado: el arte como comunicación a través del medio impreso (disertación doctoral no publicada), Centro de Cultura Casa Lamm, México 2009, p. 11.

11 Cfr. H. Williams, Rosalind, Dream Worlds: Mass Consumption in Late Nineteenth-Century France, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1982, p. 9.

12 GONZÁLEZ AGUILAR, Elisa, op. cit. p. 22.

13 En 1895, el país tenía registrados 10.301.030 habitantes, de los cuales 1.843.292 eran alfabetas (17.9%) y 8.457.738 analfabetas (82.1%). Para el año de 1910 se tenían registrados 10.809.090 habitantes, de los cuales 2.992.076 eran alfabetas (27.7%) y 7.817.064 eran analfabetas (72.3%). Estadísticas Históricas de México, tomo I, cuadro 2.3, INEGI, Aguascalientes, México 1990.

14 ORTIZ GAITÁN, Julieta. op. cit. pp. 44-45.

15 El Mundo Ilustrado, 4 de agosto de 1901.

16 IVINS, W.M. Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica, G. Gili, Barcelona 1975, p. 135.

17 SANTANA L.C./Carrillo Ch.I. "La publicidad en la prensa potosina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX", [conferencia del VIII Encuentro Internacional de Historiadores de la prensa en Iberoamérica], Universidad Autónoma de Aguascalientes, México 26.10.2012.

18 Ibidem.

19 SANTANA L.C. "La prensa potosina del siglo XIX", [conferencia del VI Encuentro Internacional de Historiadores de la prensa en Iberoamérica], Universidad de Costa Rica, San José 17.02.2010.

20 FERRER R. Eulalio, La publicidad. Textos y conceptos, Trillas, México 1982, p. 49.

21 Existe una colección completa en el Centro de Documentación Histórica "Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga" de la UASLP.

22 MONTEJANO Y AGUIÑAGA, R. et al. Empresas Potosinas, Ed. Al Libro Mayor, México 1997, p. 19.

23 VILLAR R.J. El centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí y la obra del ingeniero Octaviano Cabrera Hernández, Facultad del Hábitat, UASLP, México 2000, p. 78.

24 GARCÍA SANTIBÁÑEZ, Fernando/Carrillo Chávez, Irma, "Influencia del humor en el arte y la publicidad", en García Fabela, Jorge Luis, Diseño y Artes Universidad de Guanajuato, 2013, pp. 160-178.

25 CARRILLO CHÁVEZ, Irma/García Santibáñez, Fernando. "La reconfiguración del arte en la publicidad", en H+D Hábitat más Diseño, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, núm. 11, 2014, pp. 23-27.

26 LÓPEZ, Alfred, "Disculpe que no me levante. La leyenda urbana sobre el epitafio de Groucho Marx", en 20 minutos: http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/disculpe-que-no-me-levante/ 04.09.2014.

27 MKERCHAK Groucho Marx: http://kerchak.com/groucho-marx/ así como en IMDb. Groucho Marx, biography:

http://www.imdb.com/name/nm0000050/bio?ref_=nm_ov_bio_sm 12.09.2014.

28 CARRETERO DIOS, Hugo/Pérez Meléndez, Cristino/Buela Casal, Gualberto, "Dimensiones de la apreciación del humor", en Psicothema, vol. 18, núm. 3, Universidad de Granada, 2006, pp. 465-470.

29 BERGSON, Henry, La Risa, Sarpe, Madrid 1985. Versión digital en internet: http://es.scribd.com/doc/78225568/Henri-Bergson-La-risa 28.11.2014.

30 BRETÓN, André, Antología del humor negro, Anagrama, Barcelona 2005.

31 ÁVILA Aguilar, J./García Santibáñez, F. "Diseño gráfico de impacto (por humor sexual)", en Verano de la Ciencia, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí 2013.

32 GARCÍA-TEJEDOR, Esther. El Humor. En: http://www.filosofiayliteratura.org/lindaraja/elhumor.htm Fecha de consulta: 5 de noviembre del 2014.

33 PENINOU, George, Semiótica de la publicidad, Gustavo Gili, Barcelona 1976, pp. 190-191.

34 El periódico El Estandarte se encuentra bajo resguardo del Archivo Histórico de San Luis Potosí, al considerarse una pieza excepcional de la historia de la prensa y el diseño de finales del siglo XIX y principios del XX.

35 La legislación sobre vagos del 5 de octubre de 1827, reimpresa en 1842, consideró vago a todo individuo aficionado al juego y la embriaguez.

36 COATSWORTH, John H. Anotaciones sobre la producción de alimentos durante el porfiriato, El Colegio de México, University of Chicago. Disponible en http://biblio-codex.colmex.mx/exlibris/aleph/a21_1/apache_media/H3IHB7XQ5UBPH5DNTL5TSB5U726KE3.pdf. 02.12.2014

37 MIRANDA Ojeda, Pedro, "La importancia social del trabajo en el México<2, História, vol. 25, núm. 1, São Paulo 2006, pp. 123-146. Disponible en http://www.scielo.br/pdf/his/v25n1/a06v25n1.pdf 02.12.2014

38 RODRÍGUEZ, Jaime E. "La constitución de 1824 y la formación del Estado Mexicano", HMex, XL: 3, 191, s.d. pp. 507-535.

39 El marco de la vida social y la salud de los mexicanos de entonces pueden fácilmente concebirse si se toma en cuenta lo dicho y si se recuerdan los cálculos de Iturriaga, en que los peones-jornaleros y los obreros constituían el 77 y el 14%, respectivamente, de la población. Lo que dicho de otro modo puntualiza que, en los tiempos del gobierno del general Díaz, el 91% de los habitantes de México pertenecía al sector más pobre de la población. Rivera-Tapia, José Antonio, "La situación de salud pública en México (1870-1960)", Rev. Hosp. Gral. Dr. M. Gea González 2003; 6(1), pp. 40-44. http://www.medigraphic.com/pdfs/h-gea/gg-2003/gg031f.pdf. 05.12.2014

40 http://www.fusda.org/Revista25-26/Revista25-26EL%20ARTE%20POPULAR%20MEXICANO.pdf El arte popular mexicano, 17 de agosto de 2014.

41 FERNÁNDEZ Poyatos, Mª Dolores. La publicidad de salud en la prensa ilustrada de finales del siglo XIX. Questiones Publicitarias, vol. I, núm. 16, 2011, pp. 108-124.

42 SALAZAR M.M. "La salud de México durante el Porfiriato y 50 años después", Rev. Soc. Mex. His. Nat. 1960; 2: pp. 335-351. Disponible en http://www.medigraphic.com/pdfs/h-gea/gg-2003/gg031f.pdf 05.12.2014

43 ZAVALA Ramírez, María del Carmen, Higiene pública y prostitución en Morelia (tesis de Maestría en Historia), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 2008. Disponible en:

http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/123456789/6322/1/ 08.12.2014

ELARTEDECONSERVARLASALUDENELPORFIRIATOHIGIENEPUBLICAYPROSTITUCIONENMORELIA.pdf

44 REYES Cárdenas, Catalina. Cambios en la vida femenina durante la primera mitad del siglo XX.

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto95/agosto3.htm 17.07.2014

45 PÉREZ, Alfonsina "La mujer verdadera", en El Hogar, año XVII, núm. 7, México, 12 de febrero 1911, p. 11.

46

Tratado pormenorizado de reglas y comportamientos, no sólo para la mujer sino para todos los miembros de la sociedad a partir de la dependencia material de la mujer; la estabilidad de la familia, y la subordinación jerárquica de los sexos.

http://lamodaenelporfiriato.blogspot.mx/ 17.07.2014

47 Considerado el primer 'magazín' que se publicó en México.

48

AGUILAR Rodríguez, Sandra, "La mesa está servida: comida y vida cotidiana en el México de mediados del siglo XX"* HIb. Revista De Historia Iberoamericana, vol. 2, núm. 2, 2009, p. 54.

BIBLIOGRAFÍA

ÁVILA AGUILAR, J./GARCÍA SANTIBÁÑEZ, Fernando, "Diseño gráfico de impacto (por humor sexual)", en Verano de la Ciencia, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí 2013.

BRETÓN, André, Antología del humor negro, Anagrama, Barcelona 2005.

COSÍO Villegas, Emma, "La vida cotidiana", en COSÍO VILLEGAS, Daniel (coord.), La República restaurada. La vida social, Historia moderna de México, México 1974, p. 488.

FERRER RODRÍGUEZ, Eulalio, La publicidad. Textos y conceptos. Trillas, México 1982, p. 49.

GARCÍA SANTIBÁÑEZ, Fernando/CARRILLO CHÁVEZ, Irma, "Influencia del humor en el arte y la publicidad", en GARCÍA FABELA, Jorge Luis, Diseño y Artes, Universidad de Guanajuato 2013, pp. 160-178.

GONZÁLEZ AGUILAR, Elisa, La vida oculta de El Universal Ilustrado: el arte como comunicación a través del medio impreso (disertación doctoral no publicada), Centro de Cultura Casa Lamm, México 2009. pp. 11 y 22.

GONZÁLEZ, Luis, "Trayectoria de Díaz", en Historia General de México, tomo 2, El Colegio de México, México 1998, p. 931.

Williams, Rosalind, Dream Worlds: Mass Consumption in Late Nineteenth-Century France, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1982, p. 9.

IVINS, W.M. Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica, G. Gili, Barcelona 1975, p. 135.

LIRA VÁSQUEZC. "Historia e Historiografía", en MELÉNDEZ CRESPO, A./BedreBEDREGAL VILLANUEVA, J. Objeto tiempo espacio en la historia del diseño, UAMA, Casa abierta al tiempo, México 2009, p. 35.

MONTEJANO Y AGUIÑAGA, R. et al. Empresas Potosinas, Ed. Al Libro Mayor, México 1997, p. 19.

ORTIZ GAITÁN, Julieta, Imágenes del deseo, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México 2003, pp. 32, 44 y 45.

PENINOU, George, Semiótica de la publicidad, Gustavo Gili, Barcelona 1976, pp. 190-191.

VILLAR, R.J. El centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí y la obra del ingeniero Octaviano Cabrera Hernández, Facultad del Hábitat, UASLP, México 2000, p. 78.

HEMEROGRAFÍA

AGUILAR Rodríguez, Sandra, "La mesa está servida: comida y vida cotidiana en el México de mediados del siglo XX"* HIb. Revista De Historia Iberoamericana, vol. 2, núm. 2, 2009, p. 54.

CARRETERO Dios, Hugo/Pérez Meléndez, Cristino/Buela Casal, Gualberto, "Dimensiones de la apreciación del humor", en Psicothema, vol. 18., núm. 3, Universidad de Granada 2006, pp. 465-470.

CARRILLO CHÁVEZ, Irma/García Santibáñez, Fernando, "La reconfiguración del arte en la publicidad", en H+D Hábitat mas Diseño, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, núm. 11, 2014, pp. 23-27.

FERNÁNDEZ Poyatos, Mª Dolores, "La publicidad de salud en la prensa ilustrada de finales del siglo XIX", Questiones Publicitarias, vol. I, núm. 16, 2011, pp. 108-124.

PÉREZ, Alfonsina "La mujer verdadera", en El Hogar, año XVII, núm. 7, México, 12 de febrero 1911, p. 11.

Revista El Mundo Ilustrado, 4 de agosto de 1901.

SANTANA Luna, Carla/ GARCÍA Santibáñez, Fernando, Escuela de Artes Plásticas Profesor Rubén Herrera, Universidad Autónoma de Coahuila, núm. 3, México, diciembre 2013, p. 50.

TÉLLEZ, I. Santana/González, R. "Muerte Catrina y Creación", en Parteaguas, nueva época, año 2, núm. 27, Aguascalientes, México, noviembre 2012, pp. 76-77.

CONFERENCIAS

SANTANA L.C./Carrillo, Ch.I. "La publicidad en la prensa potosina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX" (conferencia del VIII Encuentro Internacional de Historiadores de la prensa en Iberoamérica], Universidad Autónoma de Aguascalientes, México (26.10.2012).

SANTANA L.C. "La prensa potosina del siglo XIX" [conferencia del VI Encuentro Internacional de Historiadores de la prensa en Iberoamérica], Universidad de Costa Rica, San José, CR. (17.02.2010).

FUENTES DIGITALES

BERGSON, Henry, La Risa, Sarpe, Madrid 1985. Versión digital en internet: http://es.scribd.com/doc/78225568/Henri-Bergson-La-risa 28.11.2014. LÓPEZ, Alfred, "Disculpe que no me levante. La leyenda urbana sobre el epitafio de Groucho Marx", 20 minutos, en: http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/disculpe-que-no-me-levante/ 28.11.2014

COATSWORTH, John H. Anotaciones sobre la producción de alimentos durante el porfiriato, El Colegio de México, University of Chicago. Disponible en: http://biblio-codex.colmex.mx/exlibris/aleph/a21_1/apache_media/

H3IHB7XQ5UBPH5DNTL5TSB5U726KE3.pdf. 02.12.2014

FORÉS Miravalles, Anna/Grané Ortega, Jordi, La resiliencia en entornos socioeducativos, Narcea Ediciones, colección Sociocultural, Madrid 2012, pp. 58 y 59. Versión digital en: https://books.google.com.mx/books?id=rplPlxouciAC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=

teor%C3%ADa+del+humorismo+verde&source=bl&ots=zWg3vSmAD3&sig=S3R4KID2UqoKfdCtkALQf1Gv41Q&hl=

es&sa=X&ei=4WvhVIeHDsf2yQSntYDgCA&ved=0CDEQ6AEwBDgK#v=onepage&q=teor%C3%ADa%20del%20

humorismo%20verde&f=false 05.12.2014

GARCÍA-TEJEDOR, Esther, El Humor: http://www.filosofiayliteratura.org/lindaraja/elhumor.htm 05.11.2014

KERCHAK, Groucho Marx: http://kerchak.com/groucho-marx/ así como en IMDb. Groucho Marx. Biography, en:

http://www.imdb.com/name/nm0000050/bio?ref_=nm_ov_bio_sm 12.09.2014

MIRANDA OJEDA, Pedro "La importancia social del trabajo en el México", História, vol. 25, núm. 1, São Paulo 2006, pp. 123-146. Disponible en http://www.scielo.br/pdf/his/v25n1/a06v25n1.pdf 02.12.2014

Rev. Hosp. Gral. Dr. M. Gea González, 6(1), 2003, pp. 40-44. http://www.medigraphic.com/pdfs/h-gea/gg-2003/gg031f.pdf. 05.12.2014

REYES Cárdenas, Catalina. Cambios en la vida femenina durante la primera mitad del siglo XX.

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto95/agosto3.htm 17.07.2014

SALAZAR, M.M. La salud de México durante el Porfiriato y 50 años después. Rev. Soc. Mex. His. Nat. 2: 1960, pp. 335-51. Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/h-gea/gg-2003/gg031f.pdf 05.12.2014

ZAVALA Ramírez, María del Carmen, Higiene pública y prostitución en Morelia (tesis de Maestría en Historia), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 2008. Disponible en:

http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx:8083/jspui/bitstream/123456789/6322/1/ 08.12.2014.

ELARTEDECONSERVARLASALUDENELPORFIRIATOHIGIENEPUBLICAYPROSTITUCIONENMORELIA.pdf

http://www.fusda.org/Revista25-26/Revista25-26EL%20ARTE%20POPULAR%20MEXICANO.pdf

El arte popular mexicano, 17 de agosto de 2014.

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/7335/Capitulo1.pdf p. 6, 02.07.2012

http://lamodaenelporfiriato.blogspot.mx/

IMÁGENES

Figura 1. Colección del Museo José Guadalupe Posada (Aguascalientes. Ags., 2005)

Figura 2. http://news.urban360.com.mx/120225/por-las-calles-de-la-ciudad-sueno-de-una-tarde-dominical-en-la-alameda-central/

12.01.2012.

Figura 3. Imagen izquierda, tomada de la colección completa de El Estandarte perteneciente al Centro de Documentación Histórica "Lic. Rafael Montejano y Aguiñaga" de la UASLP. Imagen derecha tomada de: ORTIZ GAITÁN, Julieta, op. cit. p. 118.

Figura 4. ORTIZ GAITÁN, Julieta, op. cit. p. 194

Figura 8. Colección Mónica Ueda

Figura 9. Colección de Martha Carrillo Córdova

Figura 12. Diseño: Randy Glasbergen

Figura 13. Diseño: Gila

Figura 14. Diseño: Sergio Aragonés

Figura 18. Agencia DraftFCB, Alemania